「大物をカンタンに釣りたい」

「なるべく安く道具をそろえたい」

とお考えのかたに朗報です。

100円ショップ「ダイソー」では、「泳がせ釣り」(ノマセ釣り)のグッズが手に入ります!

泳がせ釣りは、生きた小魚をエサに泳がせて、「ブリ」「ヒラメ」「スズキ」「マゴチ」「アコウ」「クロダイ」「マダイ」など食べて美味しいお魚が釣れる釣り方です。

群れで回遊するのでシーズンになれば連発することも珍しくない。

しかも、コツさえおさえてしまえば、誰でも身近な堤防から意外とカンタンにこうしたお魚が釣れるんです!

泳がせ釣りに必要な道具はちょっと多いのですが、それがほとんどダイソーで揃えられます。

今回は、以下の内容でお届けします。

- 「泳がせ釣り」に必要なダイソー商品を紹介します。

- 「泳がせ釣り」の釣り方の解説をします。

- 初心者でもすぐに実践できる「たくさん釣るためのコツ」を紹介します。

- 売れ筋の釣具(Amazon, 1時間更新)

シーバス・ヒラメルアー

シーバス・ヒラメルアー ロッド・竿パーツ

ロッド・竿パーツ アクセサリ

アクセサリ ロッドスタンド

ロッドスタンド スイベル・スナップ

スイベル・スナップ エギ・スッテ

エギ・スッテ オモリ・シンカー

オモリ・シンカー アクセサリ

アクセサリ ジグ

ジグ ルアー

ルアー スプリットリング

スプリットリング エギ・スッテ

エギ・スッテ シーバスロッド

シーバスロッド ライン巻

ライン巻 ワーム

ワーム フィッシングナイフ

フィッシングナイフ PEライン

PEライン アクセサリ

アクセサリ ペンシル・ポッパー

ペンシル・ポッパー ナイロンライン・エステルライン

ナイロンライン・エステルライン ナイロンライン・エステルライン

ナイロンライン・エステルライン ジグ

ジグ PEライン

PEライン スピニングリール

スピニングリール テンヤ

テンヤ アクセサリ

アクセサリ スピニングリール

スピニングリール プライヤー・フックリリーサー

プライヤー・フックリリーサー PEライン

PEライン ジグ

ジグ フロロカーボンライン

フロロカーボンライン リール用オイル・グリス

リール用オイル・グリス ランタン用アクセサリ

ランタン用アクセサリ フロロカーボンライン

フロロカーボンライン ジグ

ジグ オモリ・シンカー

オモリ・シンカー バケツ

バケツ ライフジャケット・フローティングベスト

ライフジャケット・フローティングベスト フロロカーボンライン

フロロカーボンライン スピニングリール

スピニングリール ハリス

ハリス スピニングリール

スピニングリール ジグ

ジグ ハリス

ハリス アクセサリ

アクセサリ フロロカーボンライン

フロロカーボンライン タックルボックス

タックルボックス アクセサリ

アクセサリ PB_Home&Kitchen_9999

PB_Home&Kitchen_9999 フック・針

フック・針

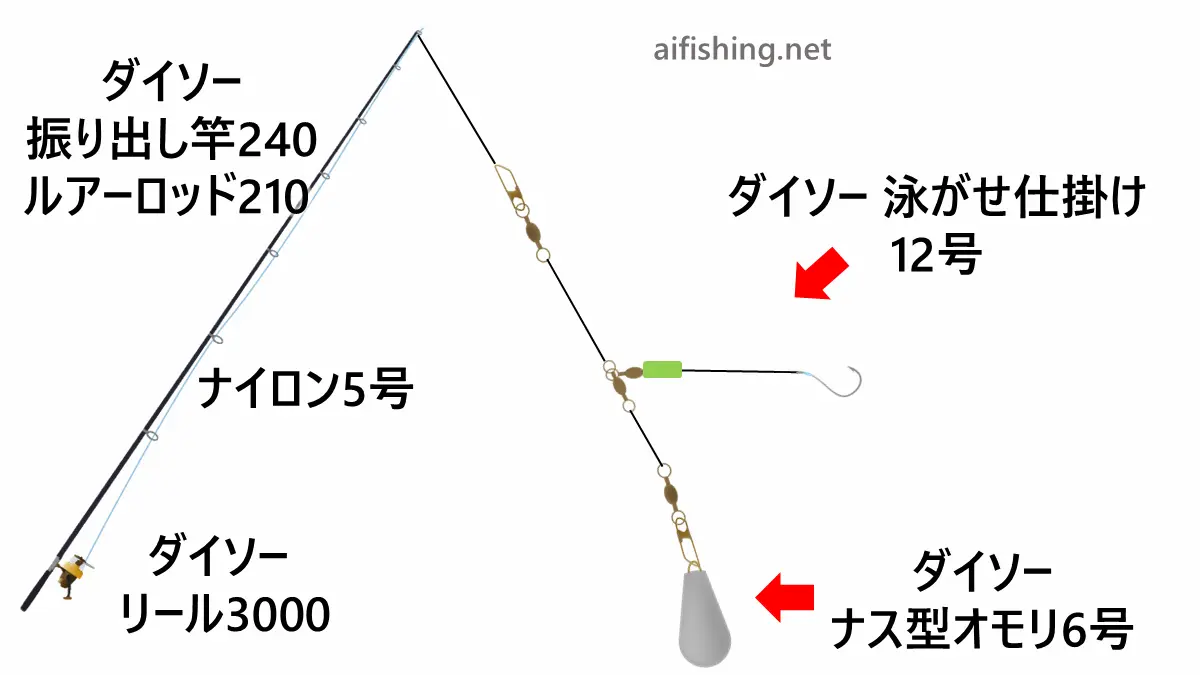

「堤防泳がせ釣り」に必須の道具

「堤防泳がせ釣り」に必要なものは以下の通りです。

- 竿

- リール(道糸)

- 仕掛け(オモリ)

- エサ(エサすくい網)

- 活かしバケツ(エアポンプ、電池)

- 玉網

ダイソーの道具をメインに組む場合は以下の商品を揃えるとよいでしょう。

エサと玉網を除けば5,000円程度で揃えられます。

順番に紹介します!

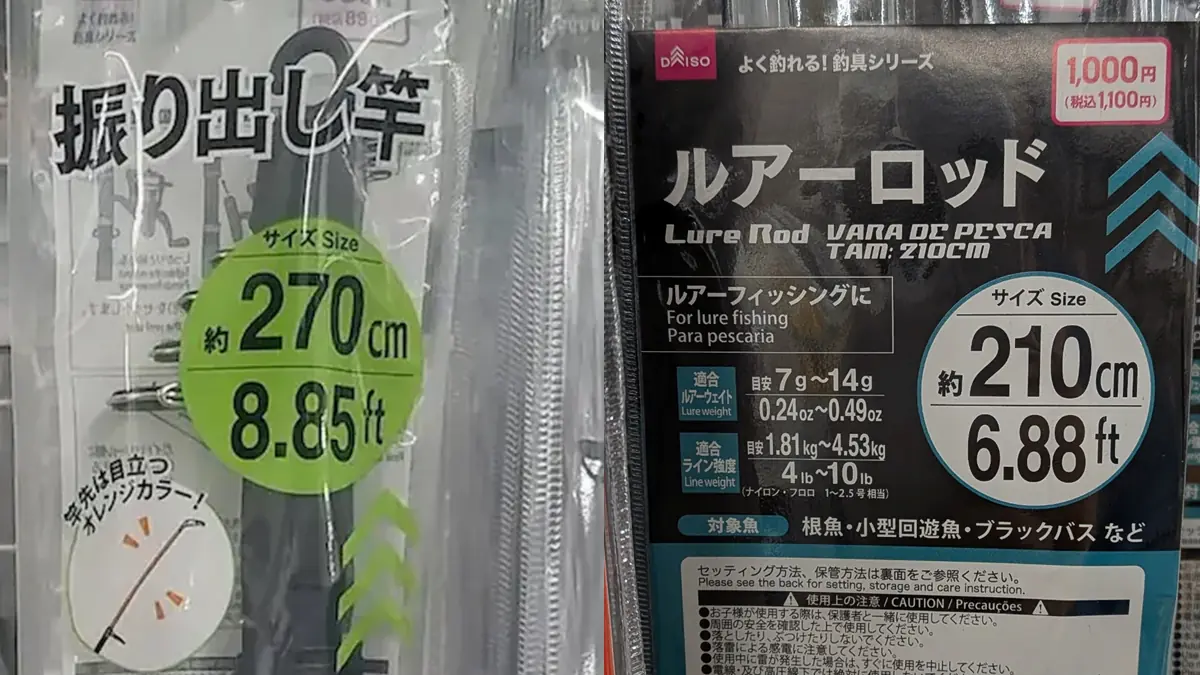

竿

竿をダイソーで揃えるなら以下の3本から選ぶと良いでしょう。

| 製品名 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|

| 振り出し竿 270cm | 税込880円 | ライトな泳がせ釣り ※供給不安定 |

| 振り出し竿 240cm | 税込770円 | ライトな泳がせ釣り |

| ルアーロッド 210cm | 税込1,100円 | ライトな泳がせ釣り |

・大物を相手にする釣りなので、竿はなるべく長く太いものが良いです。

・「振り出し竿270cm」は現在店頭で見つけるのは難しいでしょう。240cmなら入手しやすいはず。

・ダイソーの竿は軟らかく短いので「ライトな泳がせ釣り」用に留めるのがよいでしょう。

※ライトな泳がせ釣りとは、スズキ、クロダイ、ヒラメ、50センチ前後の青物狙いの泳がせ釣りです。

入門用のおすすめ竿

ダイソー製の竿は80センチを超えるブリなどの大物相手には向きません。時間をかければ釣り上げることは可能ですが、やりとりに時間がかかると、混雑した釣り場では他の釣り人に迷惑がかかることがあります。

大物が釣れるところでは「遠投磯竿4号4.5メートル」をおすすめします。入門用の定番商品はダイワ「リバティクラブ磯風」やシマノ「ホリデーイソ」。リバティクラブのほうがブレーディングXで補強してあるのでおすすめです。竿の長さは初心者に扱いやすいのは4.5メートル。必要に応じて5.3メートルにステップアップするとよいでしょう。

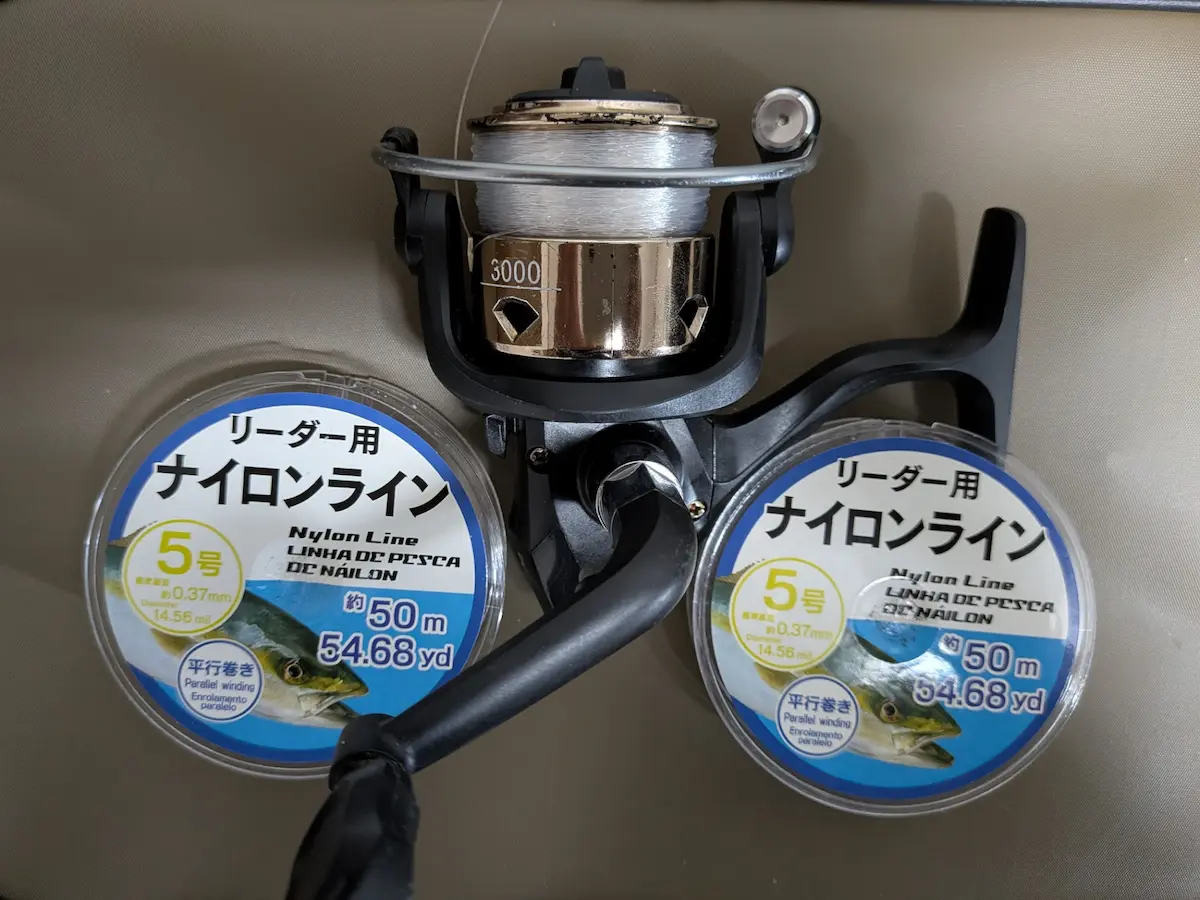

リール(+道糸)

ダイソーのリールでは以下のリールをおすすめします。

| 製品名 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|

| リール3000 | 税込770円 | 道糸4号付属 |

・太い糸をたくさん巻けることが大事なので「リール3000」一択です。

・リール3000の付属糸はナイロン4号100メートル。ライトな泳がせ釣りにはOKですが大物相手には少し頼りないです。

・多少の大物が来ても良いように、道糸にはリーダー用ナイロンライン(5号、50m、100円)を2個連結し、100メートル分巻くとよいでしょう。糸と糸の結び方は「電車結び」や「ブラッドノット」などカンタンな結びでOK。

入門用のおすすめリール

80センチ以上の青物が出現する釣り場では、ダイソーのリールは耐久性やドラグ性能といった点で不安が残ります。特に糸切れ防止機能である「ドラグ」は動作がぎこちなく、不意の糸切れのおそれがあります。また、ナイロンライン5号を100メートルしか巻くことができない点も不満です。

大物にはナイロン6号以上の道糸を100メートル以上巻くことができるリールを用意しましょう。おすすめはダイワ「23レガリスLT6000D-H」です。太糸が巻ける深溝スプールにねじ込み式ハンドル搭載、パーツ素材には剛性の高い「ザイオンV」が使用されています。ただし、ギアが長持ちしてほしい人はシマノの「22サハラC5000XG」や「23ストラディックC5000XG」の方がよいでしょう。

道糸は安物を頻繁に巻きかえる

80センチ以上の大物が出る釣り場では、道糸はナイロン6号以上が推奨されます。ナイロン糸は傷みやすいので頻繁に巻きかえましょう。安物でOK!ヤマトヨテグス「ガイム」、ダイワ「ジャストロン」、サンライン「海平」がおすすめです。

仕掛け

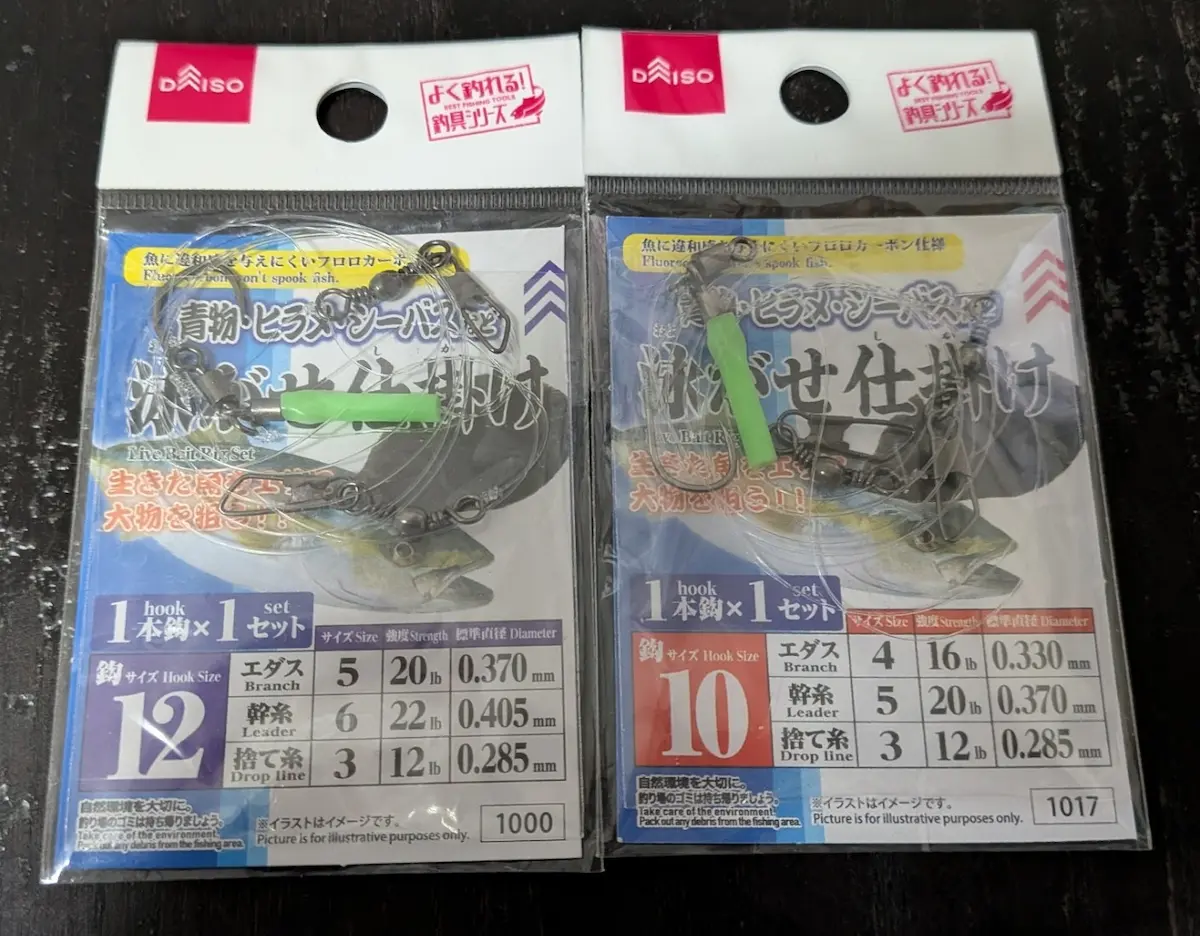

ダイソーから販売されている泳がせ釣りの仕掛けはハリのサイズ違いの2種類です。

| 製品名 | サイズ | 価格 |

|---|---|---|

| 泳がせ仕掛け12号 | エダス5号 幹糸6号 ハリ12号 | 税込み110円 |

| 泳がせ仕掛け10号 | エダス4号 幹糸5号 ハリ10号 | 税込み110円 |

・おすすめは「ハリサイズ12号」。ハリが小さすぎると、掛かりが悪くなります。

・仕掛けは、予備を複数用意しましょう。

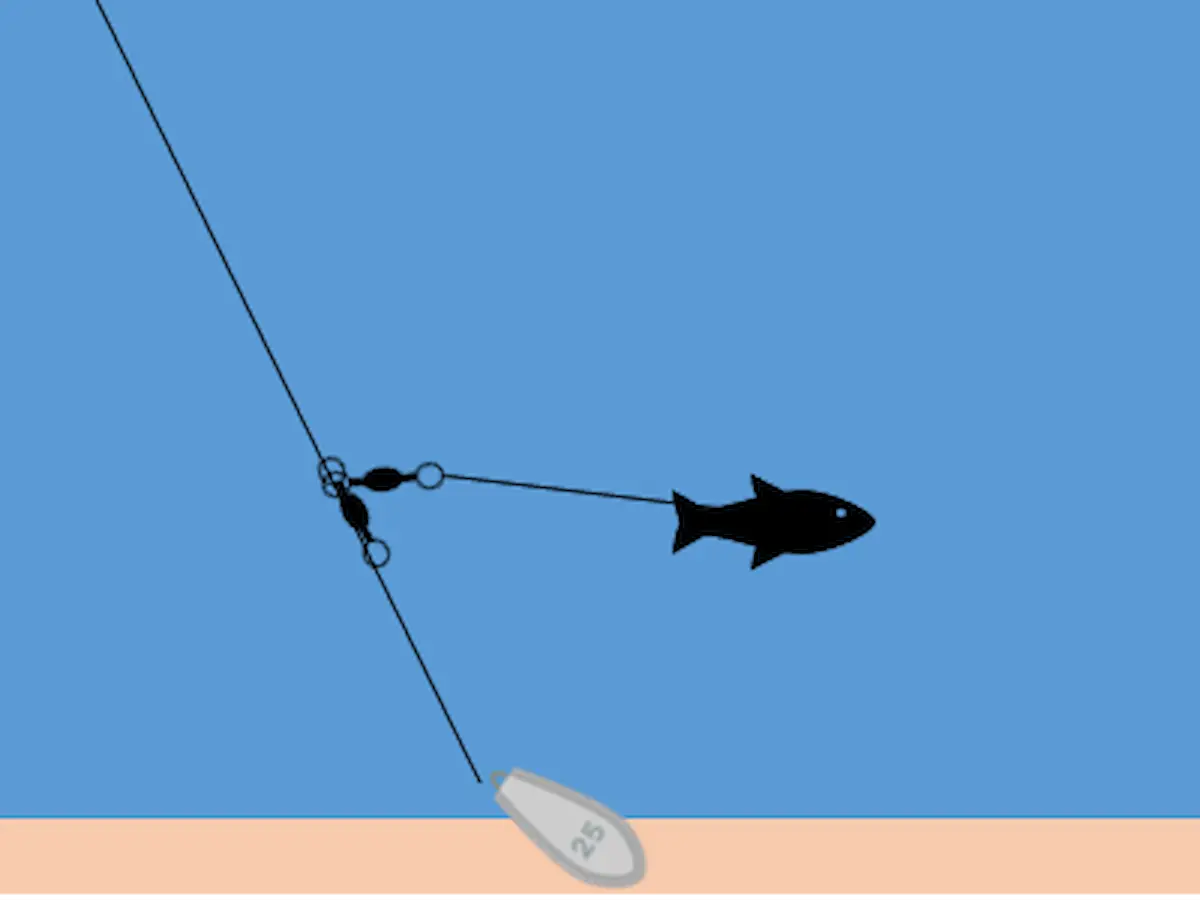

このダイソーの仕掛けは、「胴突き仕掛け」と呼ばれる種類の仕掛けです。

パッケージ裏面仕掛け図

ナス型オモリと組み合わせて使います。

オモリの重さは仕掛けが流されないものを選ぶ

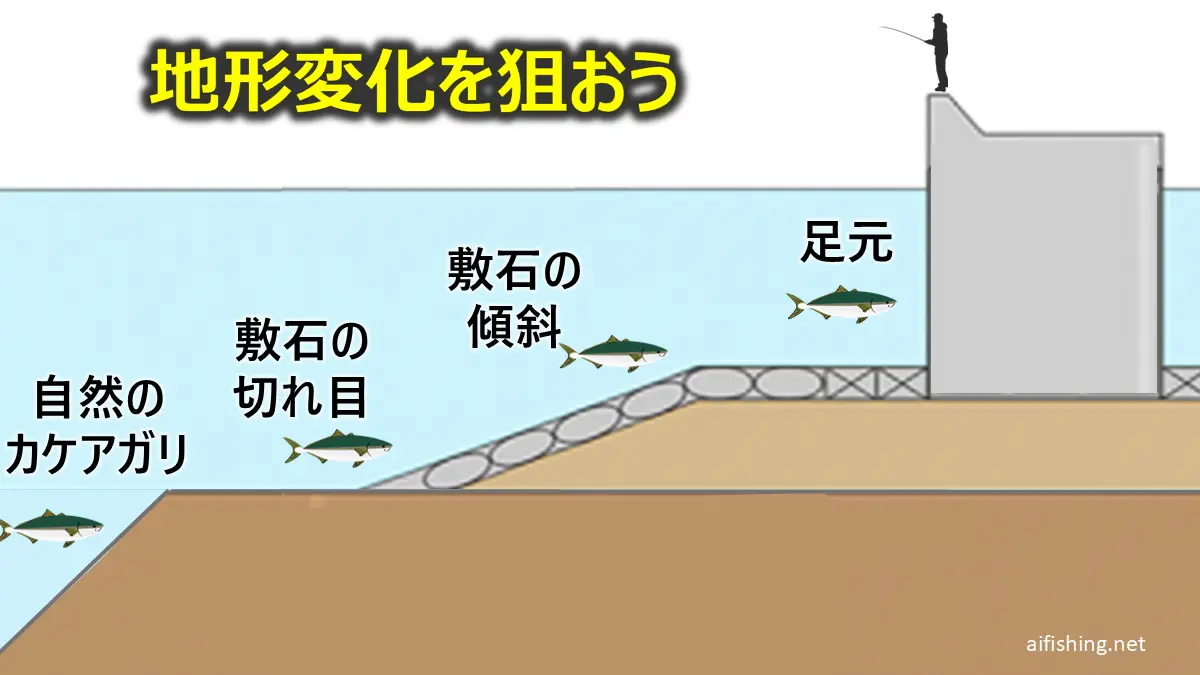

堤防泳がせ釣りのポピュラーな仕掛けは大まかに4種類あります。

それぞれの仕掛けの特徴とカンタンな使い分け方は以下の通り。

フリー仕掛け | エサにハリを付けて自由に泳がせる仕掛け。食わせる力は随一。エサを泳がせる層を指定できないが、マズメ時などでターゲットが表層~中層を意識しているときに特に強い。ただし、一定の層を狙いたい場合や、混雑した場所では使えない。 |

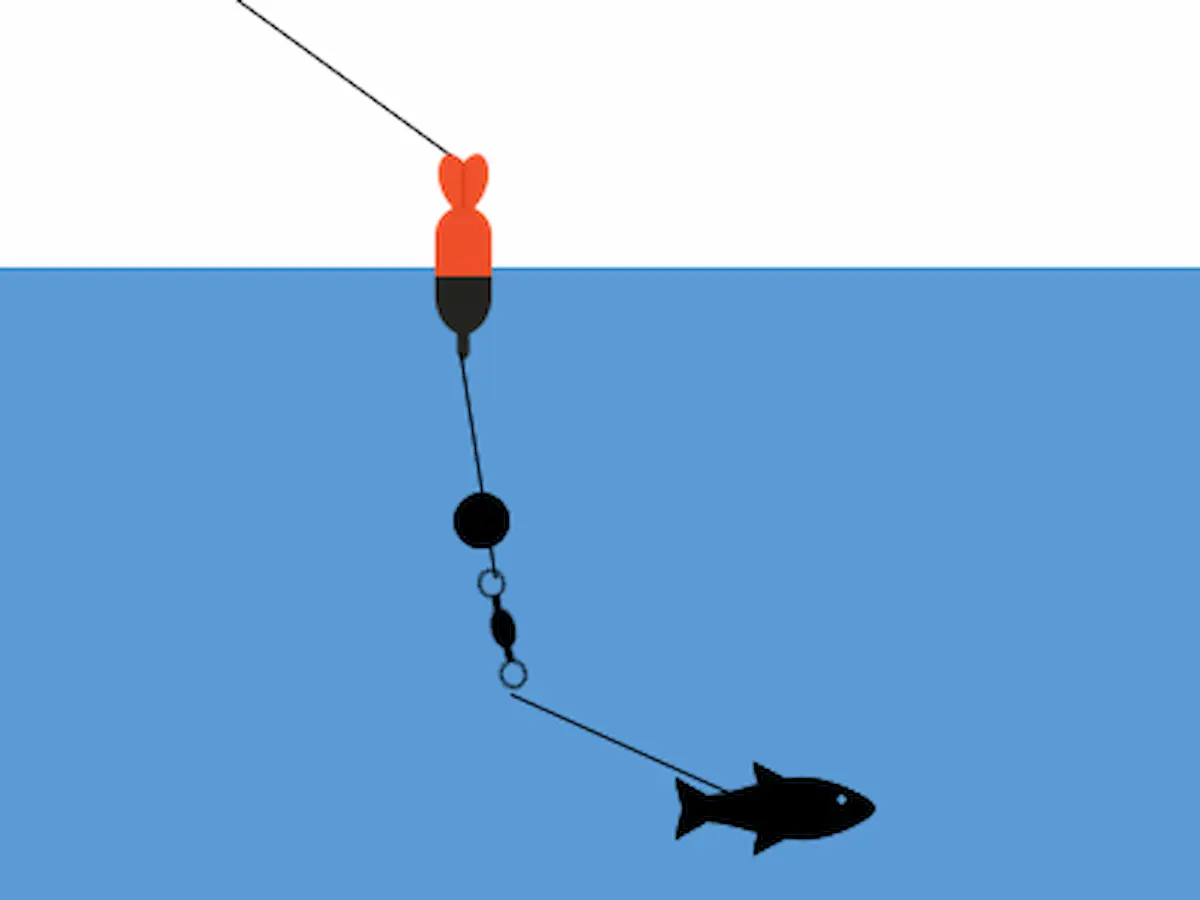

ウキ仕掛け | ウキとオモリを使ってエサを泳がせる層を指定する仕掛け。狙いたい層があるときに活躍する。ウキの動きも楽しめる。ウツボが多い釣り場でも有効。ただし、混雑した釣り場では投げ直しが増え、エサはやや弱りやすい。 |

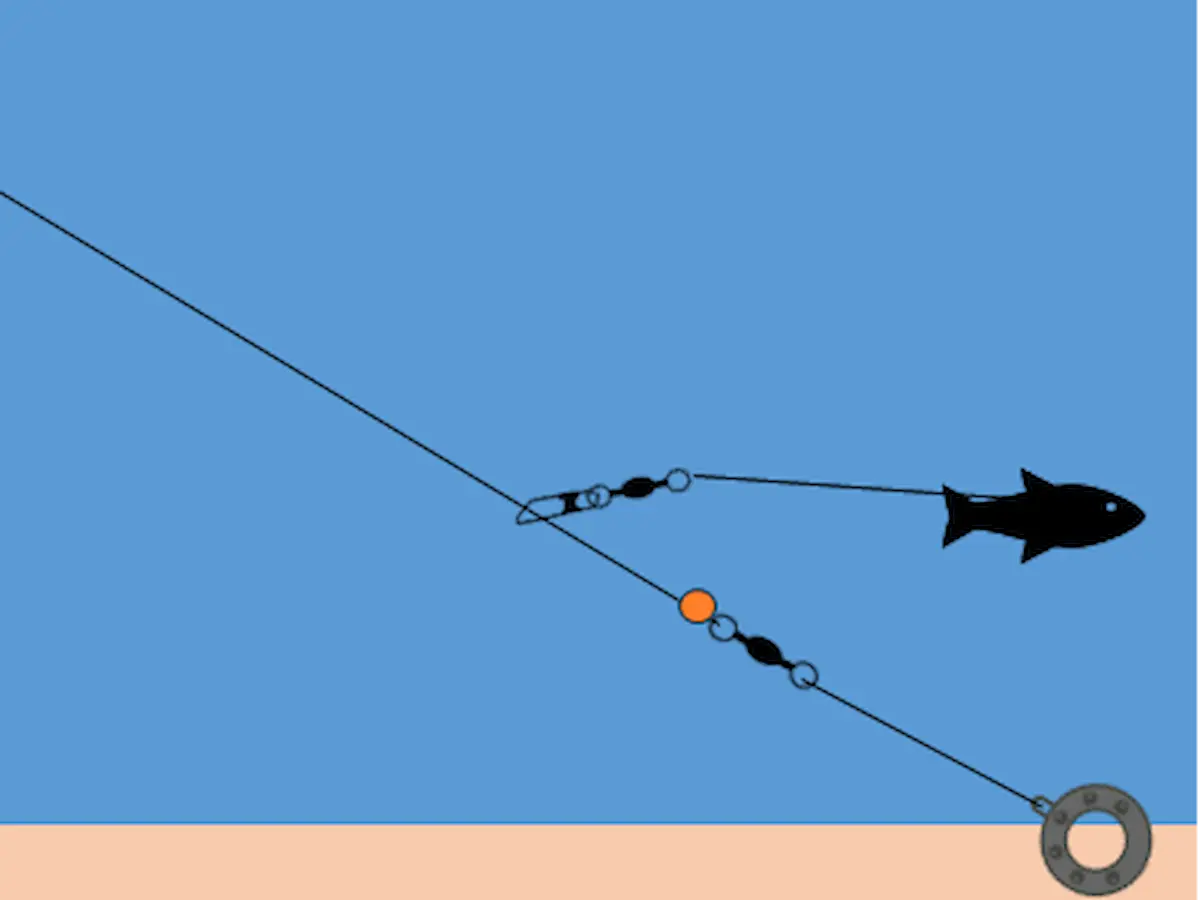

エレベーター仕掛け | オモリを先に投げ、エサを付けた仕掛けを後から道糸に取り付けて沈めていく仕掛け。エサが道糸に沿って上下に移動するイメージから「エレベーター」仕掛けという。混雑した釣り場向き。エサはかなり弱りにくい。ただし、エサを底まで到達させるにはコツが必要。 |

胴突き仕掛け | 先オモリの仕掛けの途中からハリスを分岐させた仕掛け。狙いたいポイントを直撃できる。底狙いをしたい場合に高実績。混雑に最も強く、海釣り公園、海上釣堀、船釣りなど多くの釣り場に適応する。ただし、ウツボが多い釣り場では難儀する。エサは弱りやすい。 |

仕掛けの使い分け

仕掛けの具体的な使い分け方や発展的な仕掛けについては以下の記事で紹介しています。

仕掛けは慣れたら自作!

市販の仕掛けは使ううちに不満が出てくるものです。ダイソーの仕掛けはエダスがちょっと短いですね(堤防用としては)。がまかつの「簡単堤防泳がせ仕掛け」より寸法は5センチずつ短くステイトがやや細めなだけなので、全くダメというわけではないはず。要領がわかったら自作をおすすめします。より安く作ることができますよ。

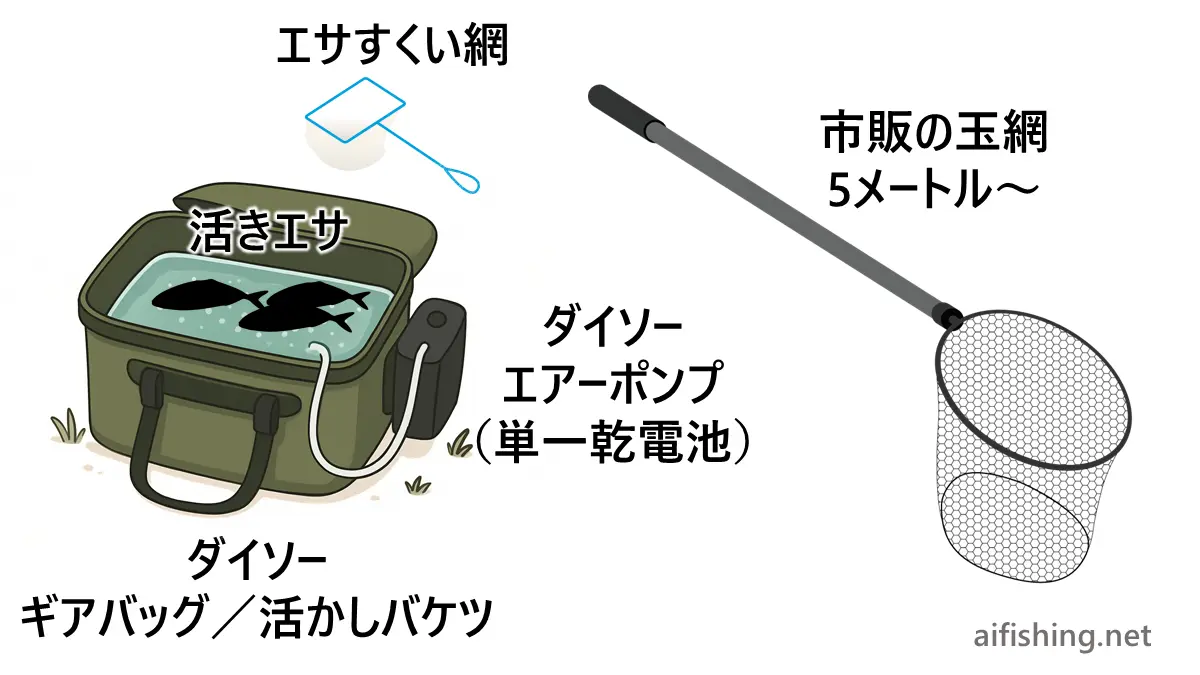

エサ

泳がせ釣りでは「活きたエサ」に針をつけて泳がせます。

・エサはサビキ釣り等で確保するか、エサ屋で買うかの2択です。おすすめは現地確保。エサ屋ではアジが1匹200円~300円くらいで販売されています。ウグイ、イワシでも大丈夫です。

・エサは弱ったら即交換します。1匹/30分が目安です。5時間の釣りなら最低10匹は必要で、エサが食われることを前提に少し余分に用意します。

・青物狙いならエサは小さなアジがおすすめ。入手しやすく耐久性がある良いエサです。サバ、イワシ、カマスなども良いエサです。スズメダイやマダイの幼魚(ちゃりこ)などであっても青物は食いついて来ます。ヒラメにはキス、マゴチにはハゼなど常食としている組み合わせがあります。フグや根魚でなければ多くの魚が使えます。

・エサをすくう網があればエサを極力弱らせずにエサ付けすることが可能です。ダイソーのアクアリウムコーナーに「やさしいすくい網15cm」(税込み110円)があります。イワシはウロコがはげやすいので濡らした手でつけます。

活かしバケツ ほか

エサは釣り中に元気に活かしておく必要があります。

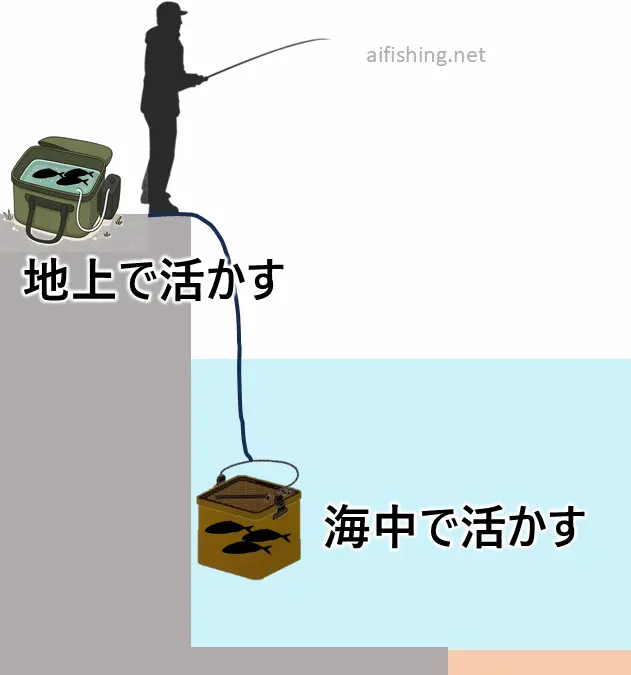

エサの活かし方には主に2つのパターンがあります。

- 地上で活かす

- 海中で活かす

(1)地上で活かす

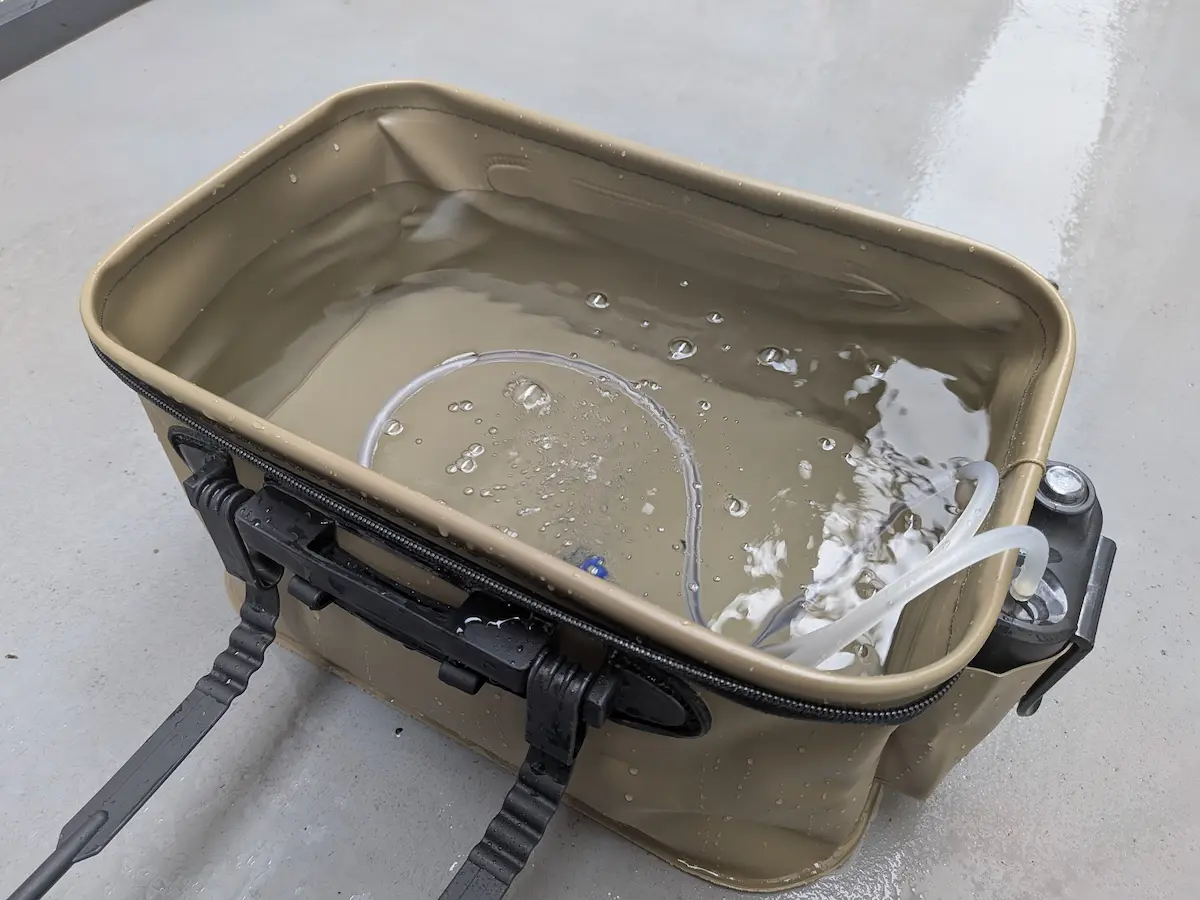

海水を汲んだバケツなどにエアーポンプ(ブクブク)をセットしてエサを活かしておきます。

ダイソーエアーポンプは「強」で使おう。

・これはエサを手元に確保しておくための水槽です。エサを仕掛けに取り付けるときにはここから取り出します。

・水槽は大きければ大きいほど水質・水温の変化が起きにくいため多くのエサを元気に保つことができます。ダイソーなら「釣り用活かしバケツ」(500円:7L)や「ギアバッグ」(1,000円:8L)が候補です。大きめの発泡スチロール容器でもOK。海水1リットルあたりエサ1匹が目安です。

・エサの呼吸を助けるエアーポンプは必須です。ダイソーでは「エアーポンプ」が700円で販売されています(単一電池1個で動作)。

・水質は悪化していくので放置は厳禁、水換えは定期的におこないます。

活かし方にこだわる(1)

ダイソーのバケツ類は容積が小さく、数匹キープするのが限度です。大きなバケツを使うと、多くのエサを活かすことができます。水換えの頻度も少なくてすみます。

エアーポンプは乾電池2個で動作するハイパワーなタイプがおすすめ。細かい泡がたくさん出るので水流が発生し、エサの呼吸を助けます。

(2)海中で活かす

すぐに使わないエサは、メッシュで蓋ができるダイソー「釣り用活かしバケツ」(500円)などに入れておき、海中で活かしておきます。

紐が取れた報告があるので、結び直したり交換するとなおよい。

・海中でエサを生かしておくことにより、エサが長生きします。コツはバケツを海中に完全に沈めること。バケツが海面付近を漂って波に流されるようでは、エサが弱ります。必要に応じてバケツにオモリを取り付けるとよいです。

・ダイソーのタックルで済ませる場合、(1)と(2)の方法を併用するとよいでしょう。

活かし方にこだわる(2)

海の中にいれる「活かしバケツ」や「スカリ」は大きければ大きいほど活かしやすくなります。ただし、持ち上げたときに適度に水が抜けるものでないと持ち上げるとき大変なので注意!

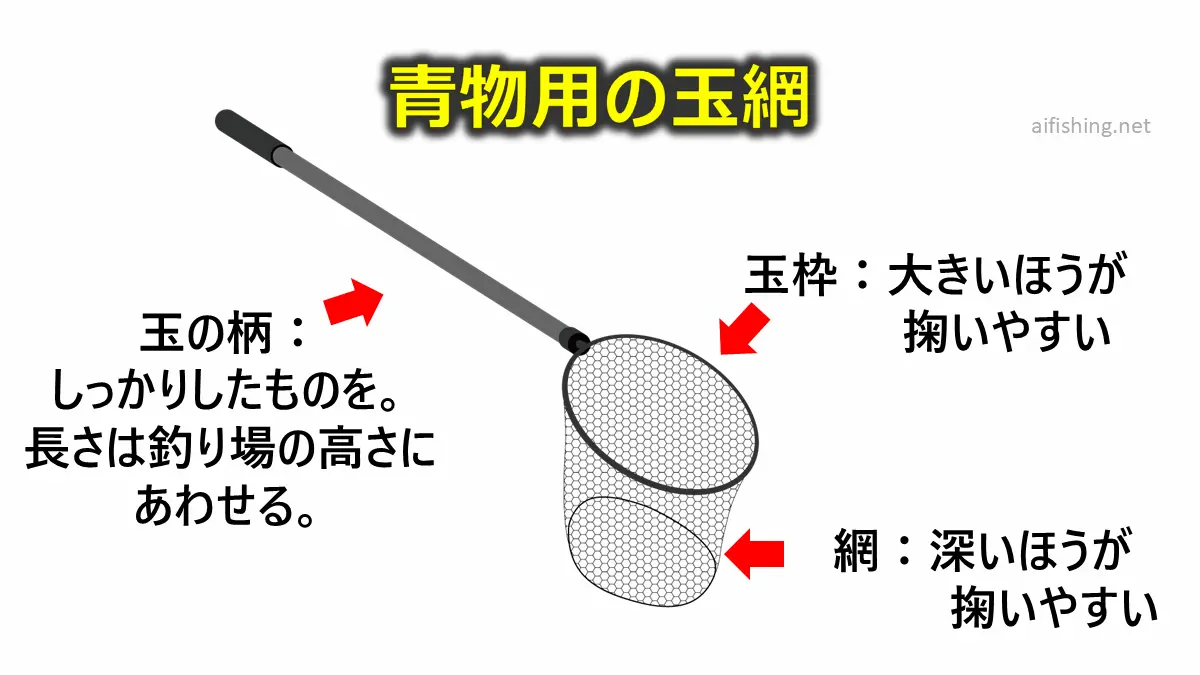

玉網

大きな魚が釣れたら玉網(たも網、ランディングネット)で魚をすくって陸に上げます。

・玉の柄(シャフト)…玉の柄の長さは釣り場に合わせます。5メートルが標準で多くの場所で使えます。足場の高い沖堤防などでは6メートル以上が必要になることもあります。ぐにゃりと曲がると掬いにくいので、張りがあるしっかりしたものがよいです。ただし高価になります。

・玉枠(フレーム)…大きいほうが掬いやすいです。青物には楕円形状で縦60センチ以上のものがおすすめ。

・網(ネット)…網の深さはターゲットの魚のサイズに合わせます。深いほうが大物を掬えます。

玉網の扱い方には慣れが必要です。安すぎる製品は難易度がアップしてしまいます。

最安のものではなく、以下に紹介するようなコスパの良いものを買うことをおすすめします。

Q.ダイソー「伸縮式魚とり網」(300円)は使える?

A.使えません。

この網は柄が短いので海面まで届かない釣り場が多いでしょう。また、網が浅いので大きな魚は入りません。クロダイを海面に近い堤防で掬うくらいならOK。泳がせ釣り用の玉網は結構コストがかかりますが、思い切って買うことをおすすめします。

他にも以下の道具はあったほうが便利です。

・ハサミ…糸を切る

・タオル…手を拭く

・プライヤー…魚からハリを外す

これらはダイソーで揃います。気になる方はこちらの記事もチェックしてみてください。

持ち帰り用のグッズ

釣った魚を持ち帰りたい人は、クーラーボックスがあると便利です。保温材はウレタン製がコスパ◎。

「堤防泳がせ釣り」の基本的な釣り方

ここからは堤防泳がせ釣りの具体的な釣り方について説明します。

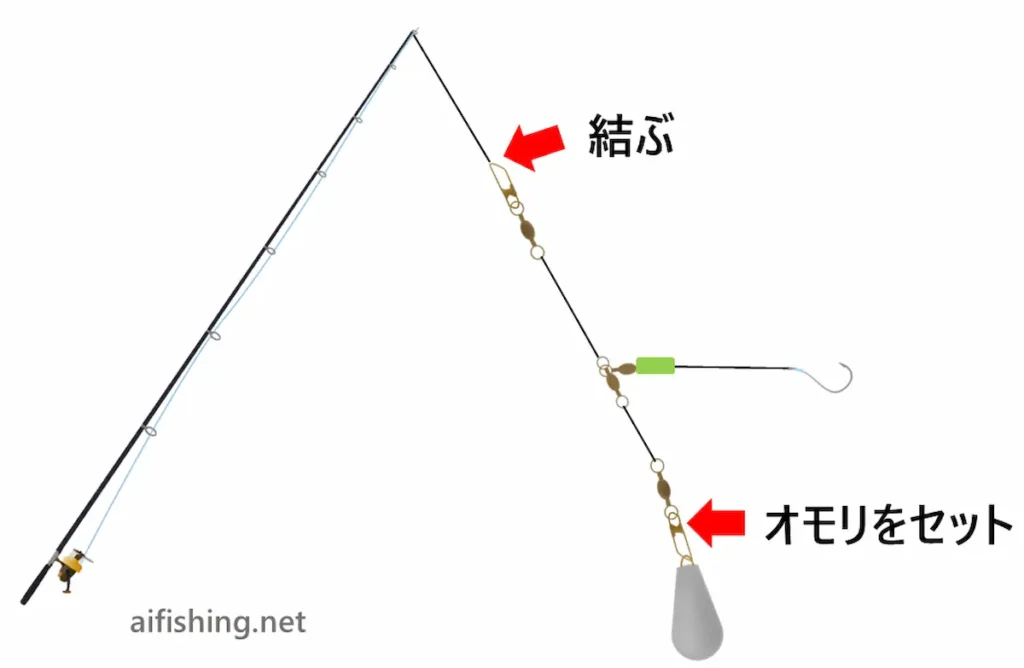

1)仕掛けをセッティングする

ダイソーの泳がせ釣り仕掛けのセッティングはカンタンな2ステップです。

・道糸に仕掛けを結びます。

・仕掛けの先端のスナップにオモリを取り付けます。

糸の結び方

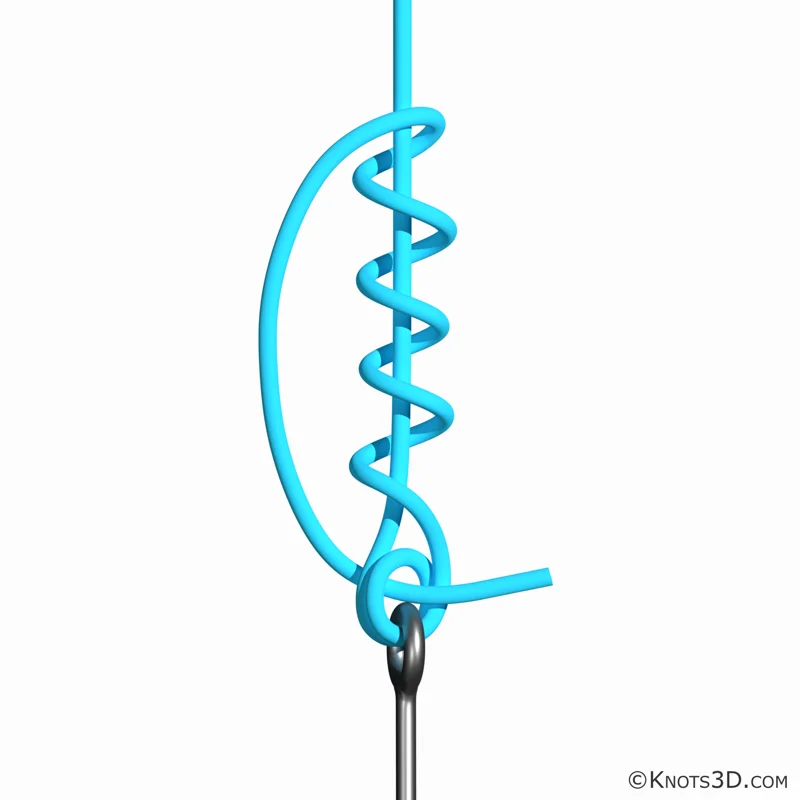

泳がせ釣りで釣れる魚の引きは強烈なので、強度が高い結びが必要です。「ダブルクリンチノット」が覚えやすいでしょう。環に2回通して、4~5回巻きつけながら戻り、根元のループに通すだけです。

(別名:トライリーンノット)

KNOTS3D.comから引用

ナイロン糸は熱に弱いので、締め付ける前に結び目をツバなどで湿らせるのがコツです。

仕掛けの糸は伸ばします

仕掛けに「クセ」がついていると、糸絡みが発生し釣果を落とす原因となります。ダイソーの泳がせ仕掛けは最初はクセがついて丸まっています。仕掛けの糸がまっすぐになるまでよーく引っ張って伸ばしてください。

2)ハリにエサをつける

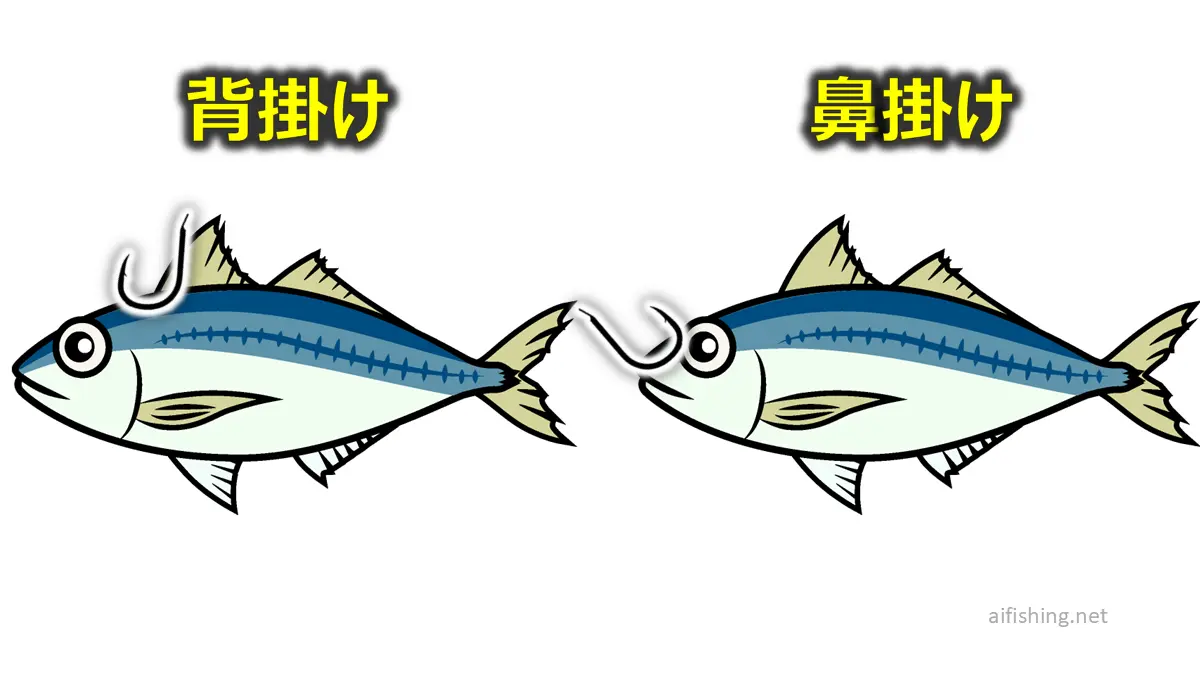

・ハリはエサの背中に掛ける「背掛け」、または魚の「鼻の穴」に掛ける「鼻掛け」にします。

・ハリの掛け方はこれ以外にもさまざまなバリエーションがあり、エサとターゲット次第で変えます。

・小アジでブリ狙いの場合のおすすめは「背掛け」です。エサが泳ぎやすく、潜りやすいセッティングです。ハリ掛かりも良いです。

エサは直接手で触らない

エサを手で直接触れるとエサがすぐに弱ってしまいます。エサ用のすくい網を使って網越しにエサを掴み、すばやく針にかけます。

3)仕掛けを投入する

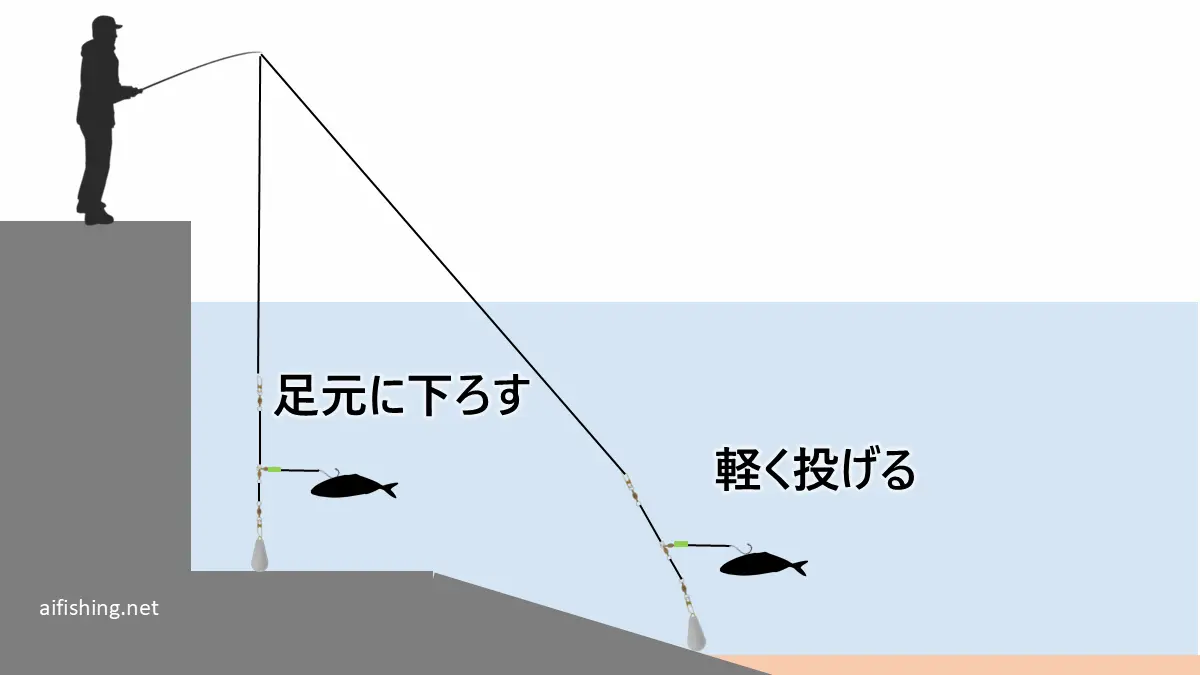

・「胴突き仕掛け」は足元に投入するか軽く投げます。

青物やヒラメ狙いで軽く投げる場合は、

少し引っかかる場所で止めるとちょうどよいです。

・「フリー仕掛け」や「ウキ仕掛け」の場合は軽く投げるのが基本です。

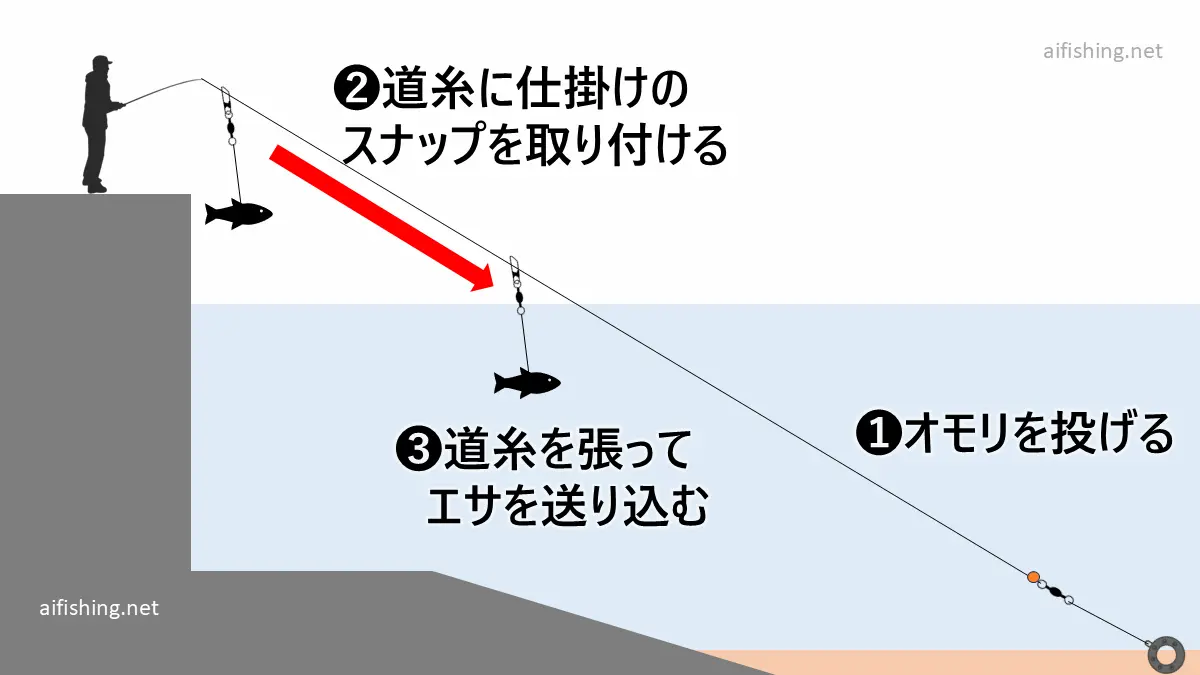

エレベーター仕掛けの場合(参考)

「エレベーター仕掛け」では仕掛けの投入方法はやや複雑になります。

(1)オモリを投げ、(2)道糸に仕掛けを取り付け、(3)道糸を張ってエサを送り込みます。

投入時の衝撃が少なくエサの自由度も高いためエサが弱りにくい。

・「ウキ仕掛け」や「フリー仕掛け」では流れやエサの動きによって、隣の釣り人の方に仕掛けが行ってしまうことがあります。その場合はすみやかに仕掛けを回収して再投入します。

・どの仕掛けも定期的に回収して、エサの様子を見ます。エサが弱っていたらすぐに交換します。

ドラグはゆるめておく

アタリを待つ間は、リールの上部のツマミを左回しして、ドラグを適度にゆるめておきます。

待機時のドラグの強さは魚が食いついたらすみやかに糸が出る程度に調整します。

こうすることで、魚にエサを飲み込んでもらいやすくなり、また、不意に道具を魚に持っていれかれる事故を減らします。

さらに、竿を手からはなす場合は「尻手ロープ」等を付けて対策します。竿に巻く尻手ベルトはダイソーにはありませんが、100円ショップ「セリア」で販売されています。

4)アタリが出たらアワセ!

・魚からの反応(アタリ)が出たら、タイミングを見計らって、リールのスプールを押さえて「アワセ」(竿をあおってハリを魚の口に掛ける)をします。

スプールを手でおさえてアワセを入れる

アワセのタイミングは魚によって異なる

・道糸が一気に出ていく勢いがよいアタリなら青物系。エサを丸呑みにするので早めにアワセを入れてOKです。パラパラと糸が出ていく状態からザーッと糸が出ていく状態に移行したらエサを飲み込んだと判断してアワセを入れます。

・おとなしいコツコツとしたアタリならヒラメの可能性があります。エサを食べるまで時間がかかることがあります。慌てずに道糸を張らず緩めずで待機します。グッと持続的に糸を持っていくような本アタリが出たらエサを飲み込んだと判断してアワセを入れます。

5)やりとり

・魚がハリに掛かったら、ドラグノブを右回りに回し、ドラグを締めます。

・やりとり時のドラグの強さは、魚が強く引いたときにだけ出るように調整します。

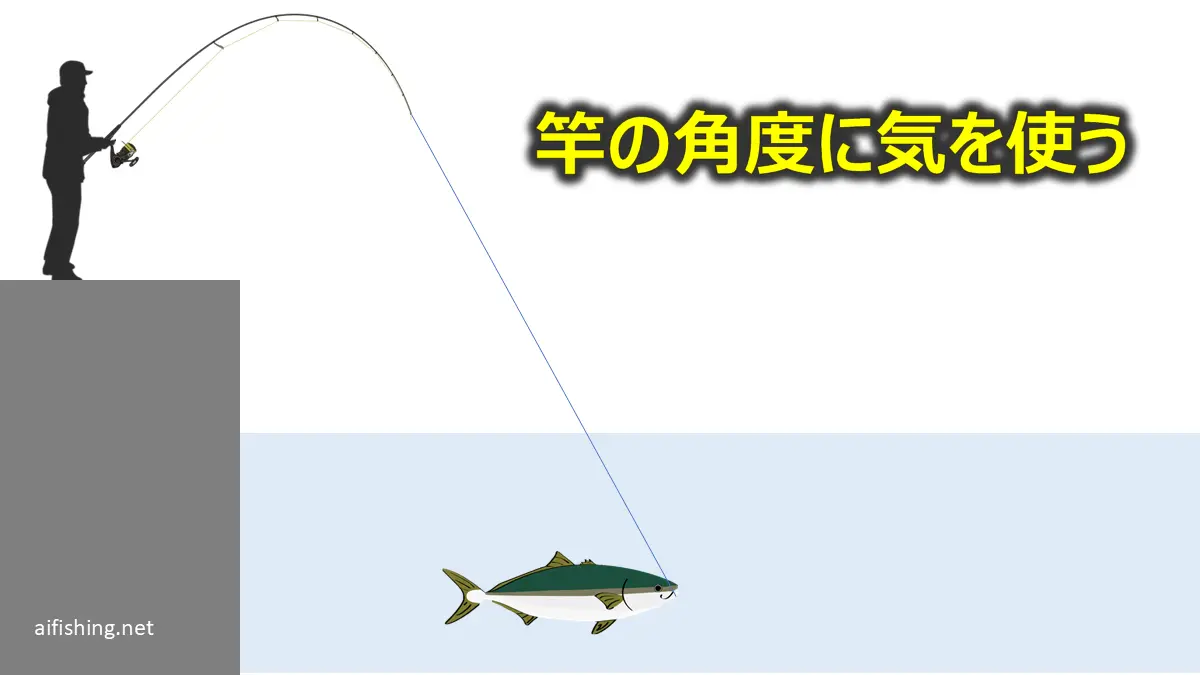

・やりとり中に、糸がたるむと針ハズレ(バラシ)につながります。それを防ぐために、竿をしっかり曲げて糸のたるみが発生しないようにします。竿は道糸と一定の角度を保ちながらやり取りをします。

・竿の弾力が魚の引きを吸収し、魚の体力を奪っていきます。

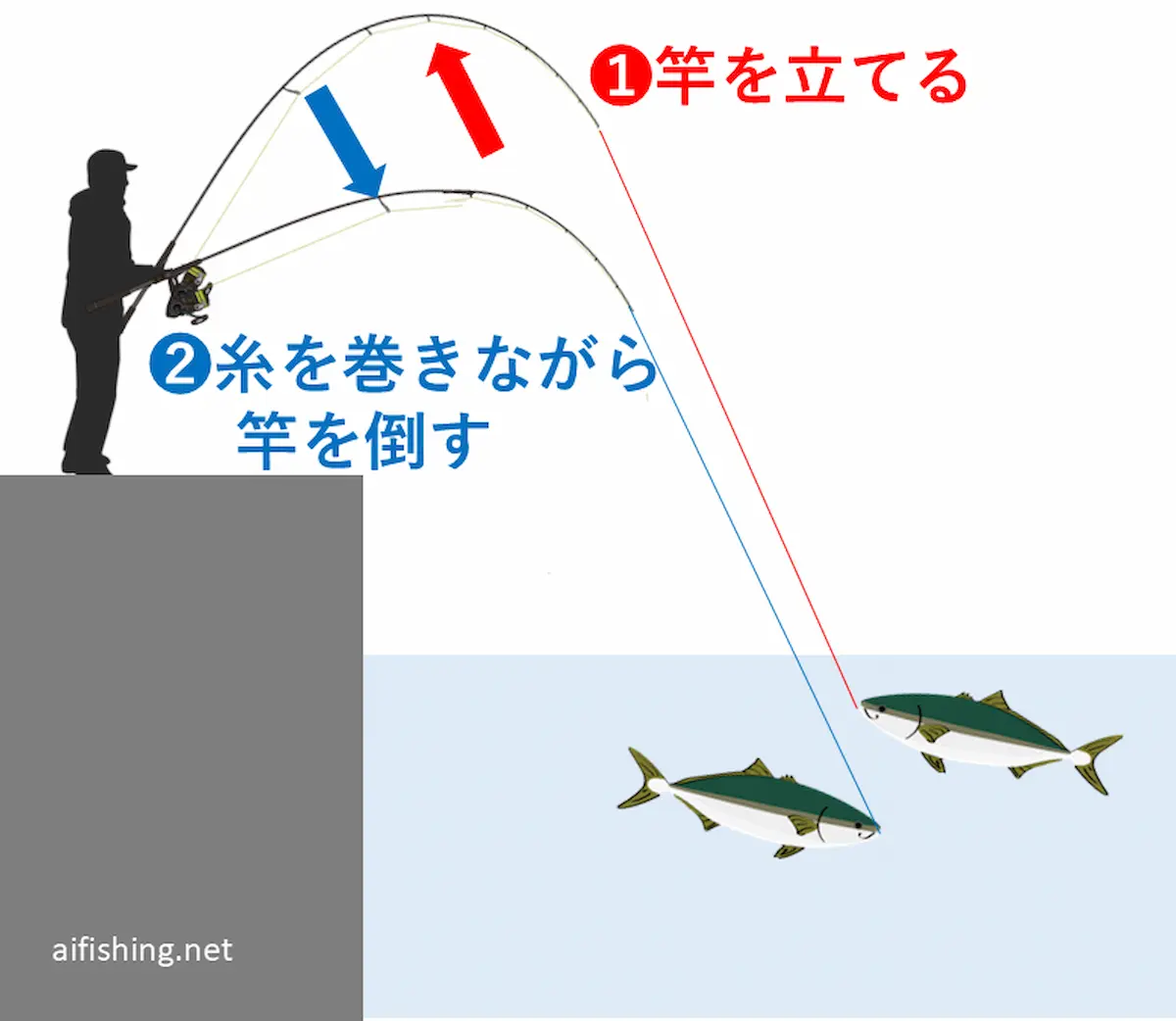

・「竿をたてる」→「糸を巻きながら竿を戻す」の繰り返しで魚を寄せてきます(ポンピング)。

リールの巻き上げ力があればポンピングなしでそのまま巻く。

・糸が障害物に触れないように注意しながら魚を寄せてきます。

6)取り込み

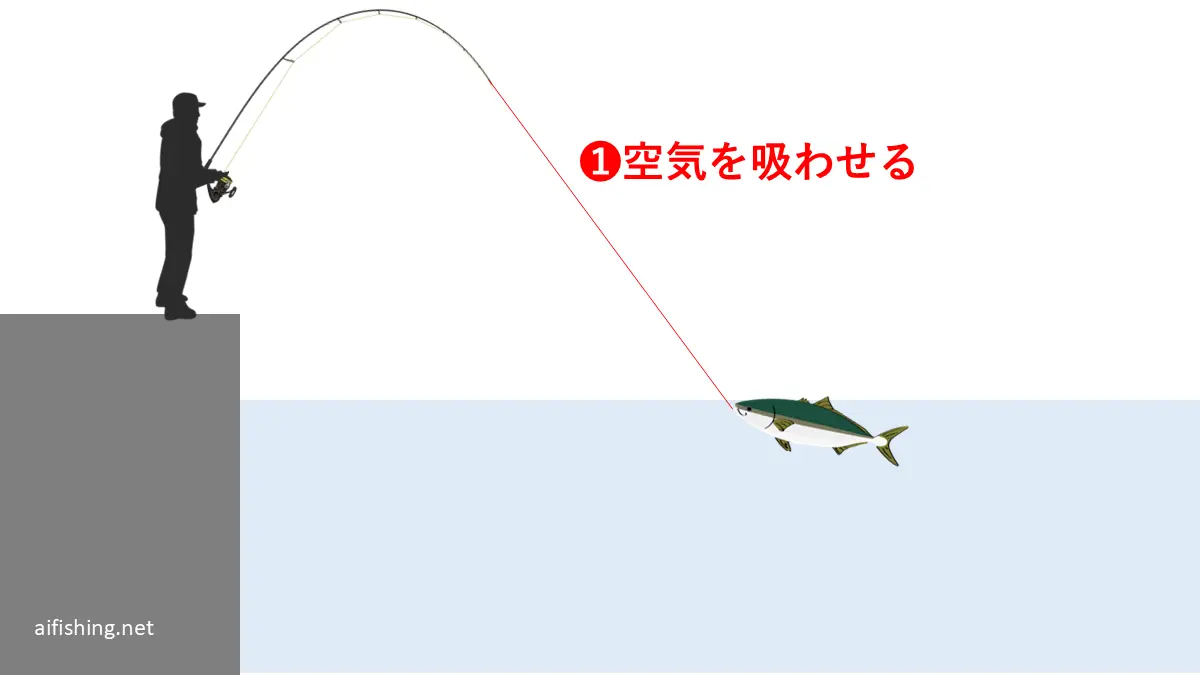

・魚は水面に浮き、空気を吸ったら、急激に弱ります。腹を見せたら取り込みOKのサイン。

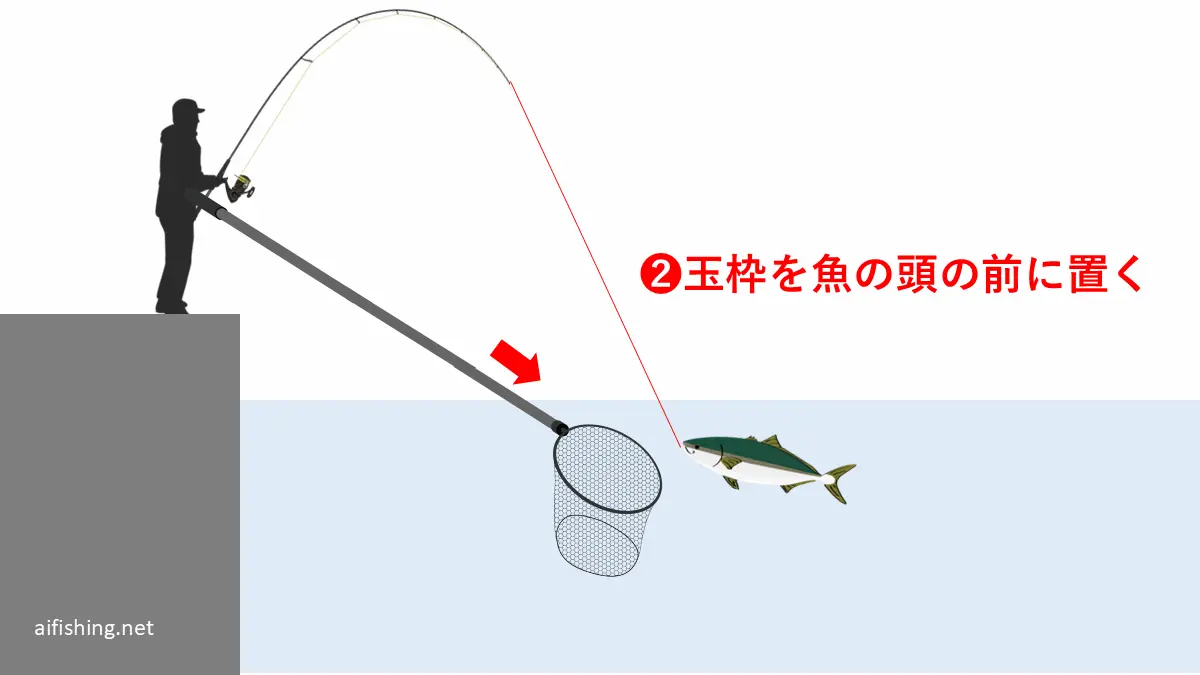

・玉網を伸ばし、魚の頭に設置します。

玉網は置いておくだけ、竿で魚を玉網に誘導する。

玉網で魚を追いかけないのがコツ。

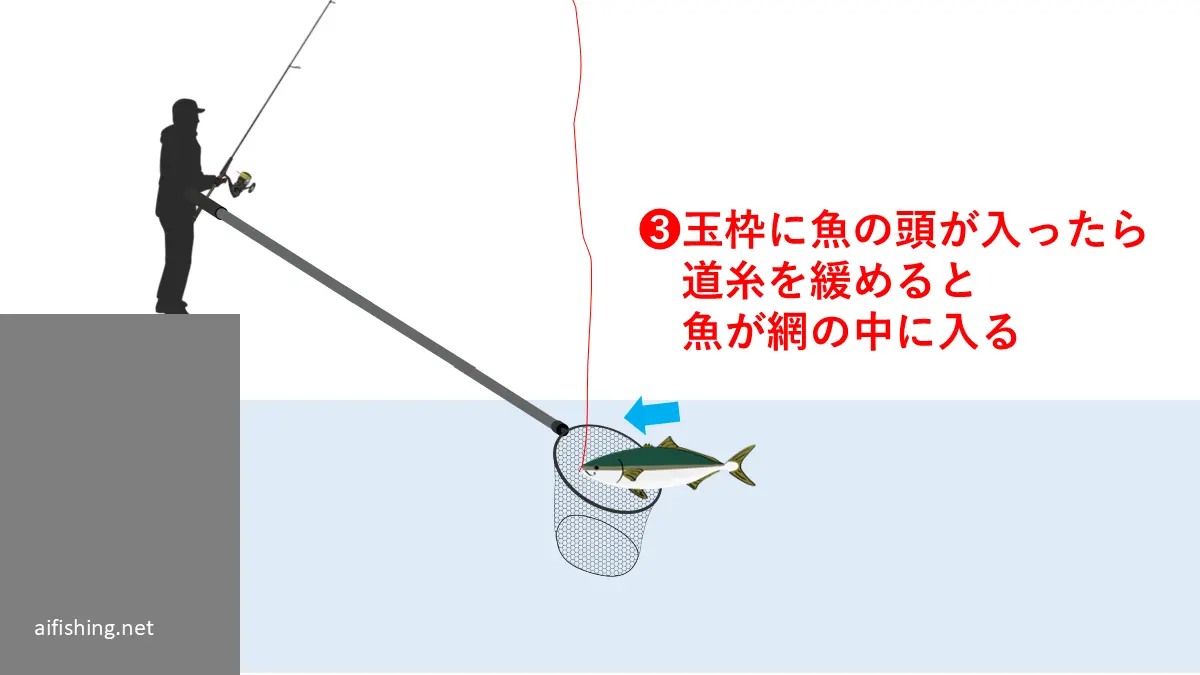

・玉枠に魚の頭が入ったら糸の張りを緩めると魚が自然に網に入ってくれます。

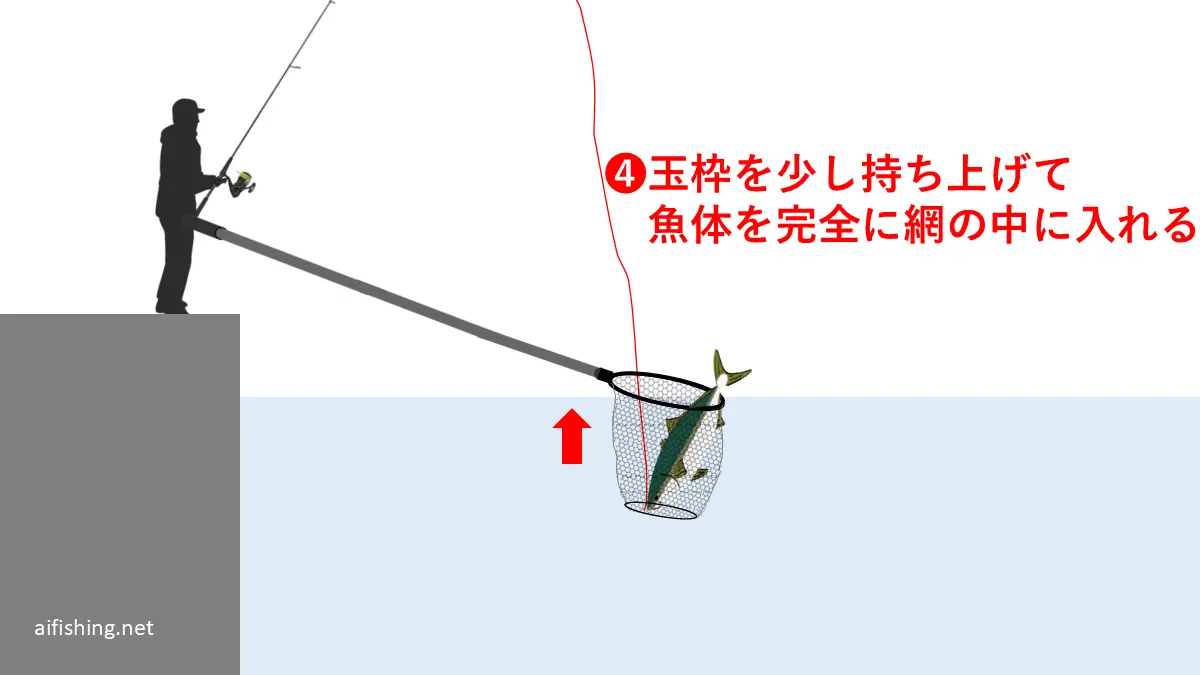

・網を持ち上げるようにして魚体を網の中に完全に入れます。

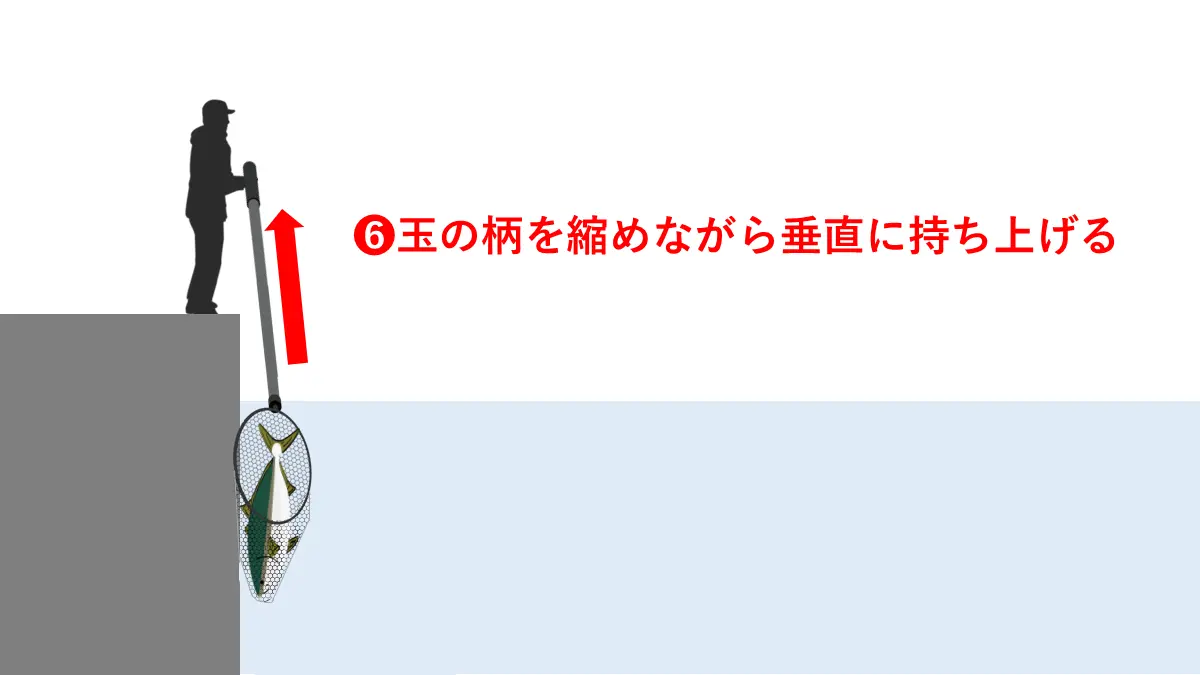

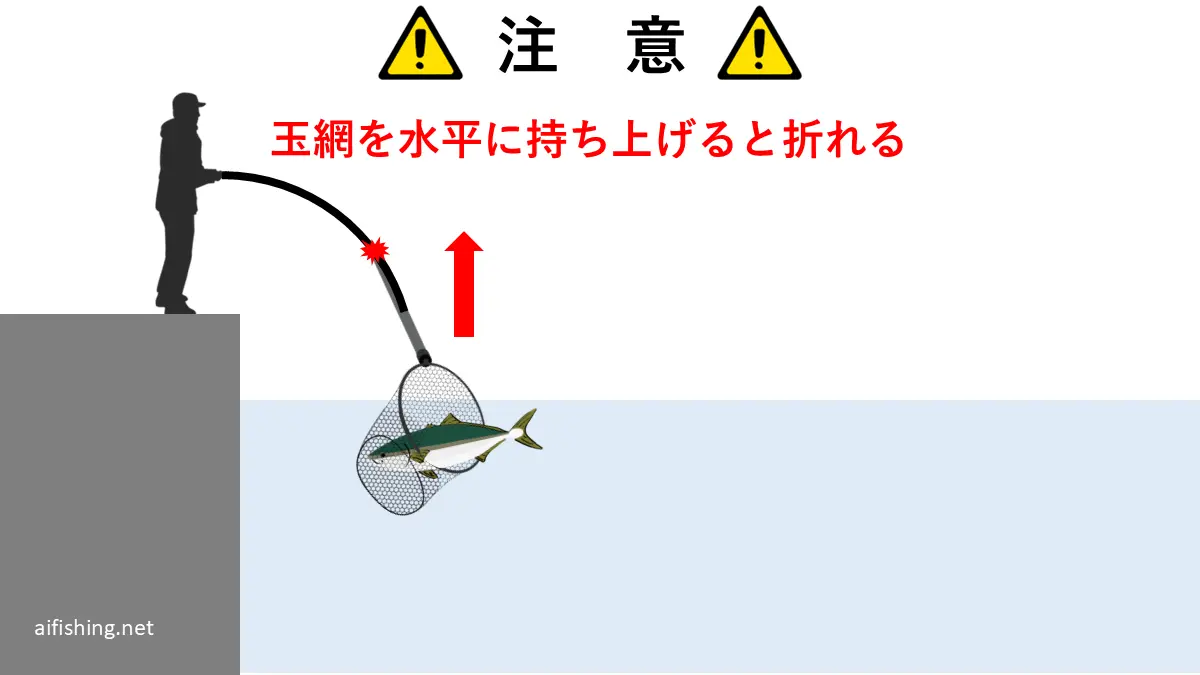

・玉の柄を縮めながら堤防の際まで寄せてきます。竿は置いてOKです。

・玉の柄は垂直に保持して、玉の柄を収納して縮めながら魚をたぐり寄せます。

※このとき、網を水平方向に持ち上げると玉の柄が折れますので注意してください。

要練習!

慣れないうちは、竿を持ちながら玉網に魚を入れる操作は結構たいへんです。

最初は他の人に手伝ってもらうとよいでしょう。

「堤防泳がせ釣り」でよく釣れるコツ

泳がせ釣りでよく釣るためのコツです。

釣果アップ間違いナシの主要なものだけに絞って紹介します。

釣れている場所や時間を調べる

・どんな釣りでも、魚を釣るためにいちばん大事なのは、「魚がいる場所で釣りをすること」です。

・最近どこで釣れているか調べてから釣りにいきます。できれば釣れている時間帯も調べます。

・釣れている場所は、釣り具店の情報、海釣り施設の情報のほかに、釣果投稿サービスの「アングラーズ」「カンパリ」、SNS等で調べられます。なるべく最新の情報を集めます。

エサの確保の計画を

泳がせ釣りはエサがなければ始まりません。エサをどこで確保するのかも計画しましょう。現地で釣る場合は、エサが釣れているかも事前に調査します。エサの確保のために暗いうちから釣り場に行くのもよくあることです。

アタリが多い層を探る

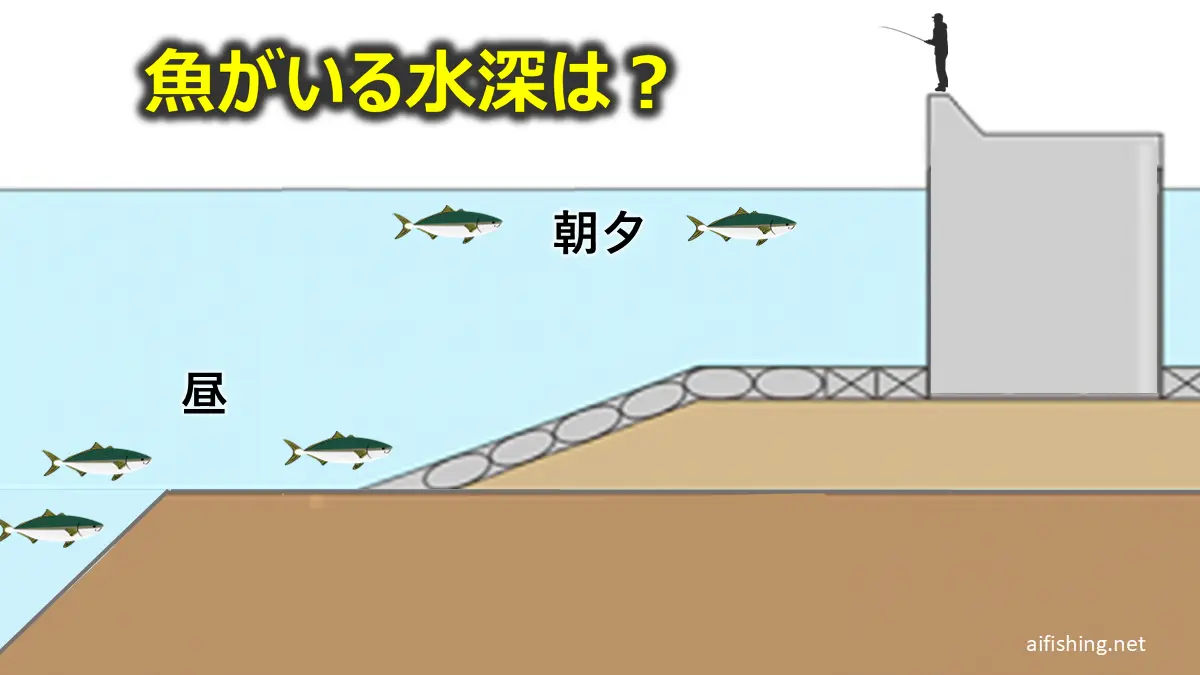

・釣りでは、狙いたい魚がいる水深(釣り用語で「タナ」といいます)に仕掛けを届けるよう心がけます。こまめに層をが探るのが釣果アップの秘訣です。

・時間帯によってタナは変わります。ブリの場合、典型的には、朝夕は表層でエサを追い回すことがありますが、昼間は底層の方を回遊します。

・時期によってもタナは変わります。大型のブリは16℃~17℃が適水温です。小型はこれより高水温を好みます。大型のブリは、夏期や厳寒期は水温の安定した深場に回遊していきます。

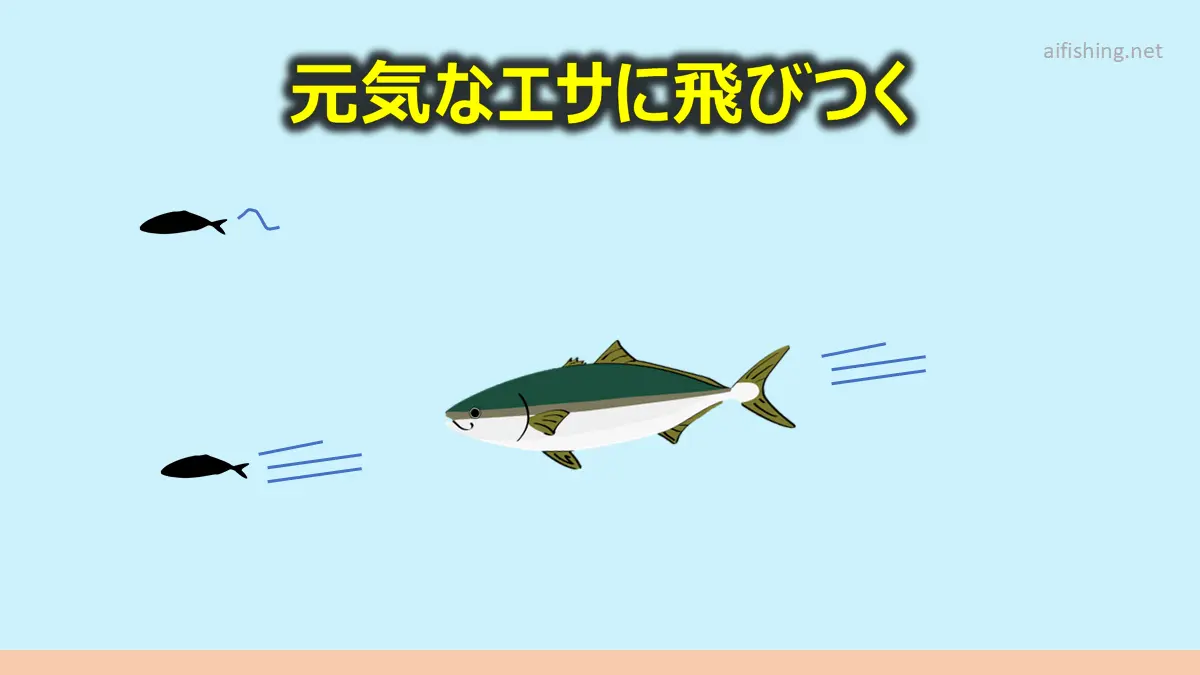

エサを元気に保つ

・堤防泳がせ釣りではエサの元気度が釣果に結びつきます。エサは極力弱らせないようにします。

・エサが弱ると、エイなどに食われやすくなります。

・手軽に実践できて効果が大きいのは、以下の3つです。

- エサ付けのときは基本的にすくい網越しにエサを触ります。

- 大きな活かしバケツやスカリでエサを活かします。エアーポンプは出力の高いものを使います。

- サビキでエサを釣る場合、エサに手を触れないようにハリを外します。針外し器が便利です。

左ダイソー「フックリムーバー」(200円)、

右ヤマシタ「はずしっこⅢ」。

はずしっこⅢの方がフックが大きく、

掴むだけで方向が定まるので使いやすい。

エサは現地モノが最強

魚はたいてい、その時に食べているエサに強い反応を示します。フィッシュイーターはエサの小魚を追って入ってきますから、現地で釣ったエサが特によく釣れるエサです。

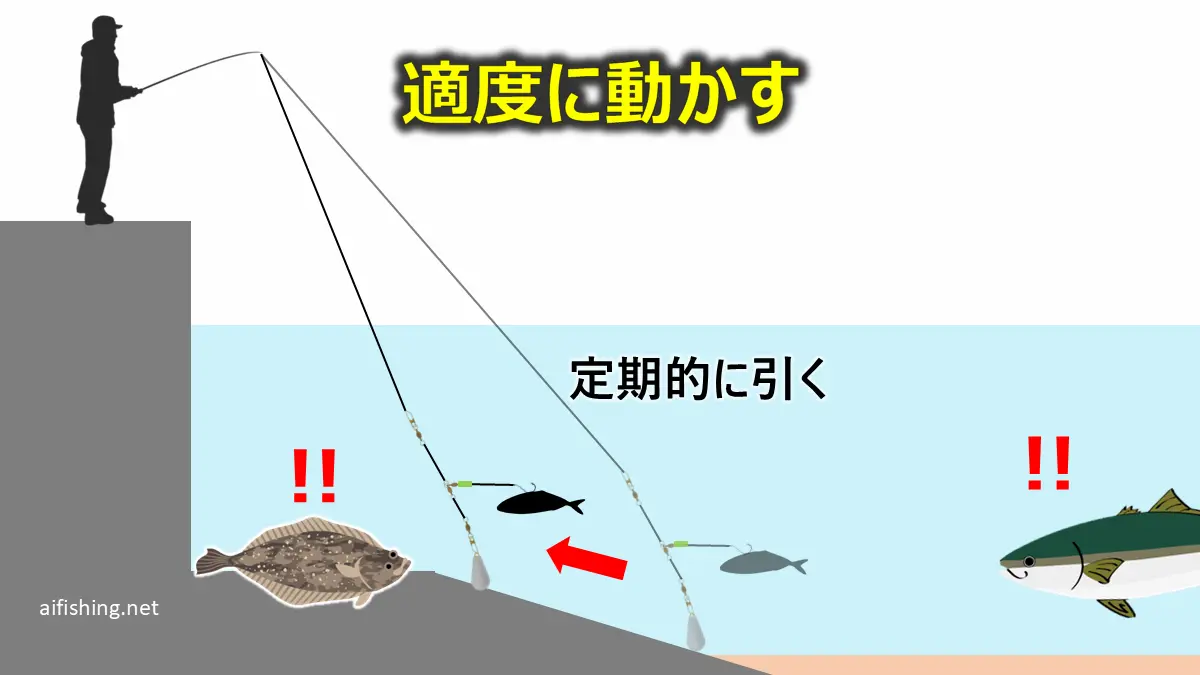

仕掛けは適度に動かす

・一度仕掛けを投入したら放置せず、定期的にエサや仕掛けの具合をチェックします。

・エサが弱っていたら即交換、仕掛けが絡んでいたら釣れないので修正します。

・定期的に仕掛けを揺すってエサを驚かせて泳がせるとフィッシュイーターの食い気を誘うことができます。

・仕掛けを定期的に少しずつ手前に引いてくる方法も有効です。特にヒラメ・マゴチなど待ち伏せ系のフラットフィッシュや根魚に効きます。

ステップアップはこちら

ダイソーの釣具で泳がせ釣りは気軽に始めることができます。上記のことをおさえれば意外なほど釣れる釣りなので、初日に大物が釣れることも多々あると思います。

ただし、本格的に大物を狙おうとすると、諸々足りない点が出てくるでしょう。本格的に堤防泳がせ釣りをされたい方は、以下のカテゴリーの記事を参考にしてください。

柵がない場所など、落水の可能性のある場所で釣りをする場合、命を守るために「ライフジャケット」の装着も大事です。

コメント