最初に結論です。

・障害物がない場所なら……「ナイロンライン6号」

・メーター狙いや障害物がある場所なら……「ナイロンライン8号」

・フリー仕掛けなら……「PEライン2号~3号」

・ナイロンラインはしなやかな糸を頻繁に巻き替える

以下では、「選び方」と「おすすめの道糸」の銘柄をランキング形式で紹介します。

道糸の選び方

「PE」より「ナイロン」

この釣りで道糸に使われるのは「ナイロン」か「PE」の2種類が多いです。

基本的には「ナイロン」を選べば問題ありません。

「PE」は強度が高く「ナイロン」より細い糸を使えます。そのため飛距離を出しやすく糸をたくさん巻けるというメリットがあります。

耐久性もあるので、何度でも使用できます。良いことも多いのですが、糸質が柔らかいためライントラブルが起きやすく、それが釣りの時間を削いだりします。

また、糸の伸びが少なく瞬間的な衝撃や摩擦にも弱いのもPEラインの弱点です。ですので、「PE」より「ナイロン」ラインをおすすめします。

「ナイロン」糸の太さは6号~8号

ナイロンラインは太さが「号数」で表示されています。太ければ太いほど強いのですが、太いほど糸グセがついて扱いにくく飛距離も出にくくなります。

ですので、魚に切られない範囲で細くするのが最適です。ナイロンラインの場合、6号あれば80センチクラスのブリまでは困りません。

ただし、それを超える大型が来たときや、周囲に障害物があるとき、混雑した釣り場ではやや強引にやり取りしますので、簡単にぶっちぎられます。メータークラスなど大物狙いをする場合は、ナイロンの8号をおすすめします。

| ブリ80センチ前後/障害物がない場所 | ブリメーター狙い/障害物がある場所 |

|---|---|

| ナイロン6号/PE2号 | ナイロン8号/PE3号 |

人によってはより太いナイロンの10号を使う人もいますが、大型のリールが必要になるのと、根に潜るような魚、たとえばヒラマサ狙いでないかぎり不要だと思います。

道糸は頻繁に交換する

大物に切られないように、道糸はなるべく頻繁に巻きかえます。特に、大物とファイトしたあとは強度が低下します。ナイロンなら糸が伸びるうえに、吸水で劣化しますし、ガイドやラインローラーの影響で糸よれが発生して釣りに影響します。

私は60センチクラス以上とファイトしたら巻き替えるようにしています。秋のシーズン中は、毎回複数匹釣れることが度々ありますから、そんなときは釣行ごとに巻替えることになります。

お財布への影響を考え、私は格安のボビン巻きを愛用しています。安い糸は性能もそれなりになるのですが、高級な糸を後生大事に使うよりトラブルが少ないと思います。

高級な糸を何回も使う場合でも、少なくとも傷みやすい先端から10-15メートルくらいは毎回切って使うようにしたほうがよいです。しかし、だんだん短くなるので飛距離を出したい場合に向きません。

かといって下糸を毎回つぎ足すのは面倒です。なら格安ボビン巻き糸をほぼ毎回巻きかえればいいや、となるわけです。

おすすめの道糸ランキング

太糸になりますので、とにかくしなやかな糸がおすすめです。特にエレベーター仕掛けをメインとする場合、糸グセが取れにくいと途中で仕掛けが止まり、絡まる原因になってしまいます。

ナイロンライン(ボビン巻)部門

「ガイム」はしなやかな糸質が特徴の糸です。糸グセが取れやすいのでエレベーター仕掛けの道糸に最適です。ナイロン糸製造メーカーのヤマトヨテグス製。吸水性が高いのか使用時に変色しやすく、また、店頭で見かけにくいのがデメリットです。

2位:海平(サンライン) メーカーHP

しなやかさはやや「ガイム」に劣りますが、結束強度は「海平」のほうがやや高いです。ナイロン糸製造大手のサンライン製です。

しなやかさは「ガイム」のほうが若干上ですが、並行巻きのためかジャストロンのほうが使い勝手はよいですし、アタリもきちんと出る「釣れる糸」です。ただし、耐摩耗性がほかのナイロンより弱く縮れやすく、瞬間的に走られたときに切られる率が高い印象です。

4位:レグロンワールドプレミアム(トアルソン) メーカーHP

上記のボビン巻きに比べるとやや高い価格(1.5倍~2倍程度)になりますが、評判のよいボビン巻ナイロンラインです。色がパステルグリーンのみなので好みが分かれます。

5位:アトミックスライダー メーカーHP

マイナーメーカーですが「アトミックスライダー」という手もあります。糸グセのつきにくい糸で、かなり優秀な糸です。やや高価になりますがおすすめです。

6位:クインスター(サンライン) メーカーHP

「海平」より安い「クインスター」。ボビン巻きの下の方に潰れがあるのでいまいち好みではありません。

7位:CN500(デュエル) メーカーHP

カーボナイロンの糸は、低伸度でしなやかさにかけますのでいまいちおすすめできません。

ボビン巻きにこだわらなければ、サンラインの磯スペシャルKBが実績のラインです。しやなかで使い勝手がいいです。その後継となるサンライン磯スペシャル遠投カゴも登場しました。糸グセがつきにくいです。他にはバリバスのバーマックス磯 遠投カゴスペシャルは強度が高い糸です。

道糸に関するその他の知識

糸の色

道糸の色はなんでもよいです。

泳がせ釣りでは「道糸が目立つから釣れない」ということはあまりないためです。

むしろ、目立つ糸だと人間にとって扱いやすくなります。個人的にはオレンジ>イエロー>ピンクの順に見やすいと思います。見やすい色だとどこに自分の仕掛けがあるのかわかりやすいですし、糸絡みもほどきやすいです。

とはいえ透明やグレー系でも大きな支障はありません。透過率が高いですし、道糸に汚れがついたとき、傷みに気づきやすいです。染料の混ぜものをしていないほうが強度が出るといった話もあります。

クリアすぎると水中でキラキラ光って逆に目立つという話もありますので、私はグレー系を最近使っています。ブリは色盲に近く、ピンク系が見えにくいのでよいという説もあったり、いやいや、糸が目立っても釣果に変わりはないのだ、という話がありますのでいろいろ試している最中です。

糸の長さ

道糸の長さは大体150メートル巻くことが一般に推奨されます。

実際には、釣り場の状況や狙いの魚種、サイズに依存します。広くて混んでいない釣り場なら糸は長いほど余裕がでますが、混雑した釣り場ではそんなに糸を出す余裕もなく、早々にパワーファイトになったりします。

そんなときは実質100メートル程度を巻き替えるだけで済んでしまいます。あわせて保険でPE2~3号程度を下巻きにしたりします。

実践的な下巻きの長さの決め方の一例を紹介します。先糸に100メートルのナイロン色、下巻きに100メートルのPEなどの組み合わせにしておきます。釣りをしながら最長何メートル程度を使っているかを観察します。最も糸が出るのはファイト中ですからその時の最大の糸の減り具合を覚えておくのです。仮にPEまで出されたなら先糸が100メートルのナイロンでは短いということですので、次回以降下巻きを少なくしてナイロンを多く巻きます。逆にPEまで出たことがないなら、次回以降、先糸のナイロンを短めにして下巻きのPEを増やします。

PEラインも有用

替えスプールを用意してPEラインを予備として持っておくと、フリー仕掛け等沖に泳がせたい釣りをする場合に便利です。

エサが速く元気に泳げると、フィッシュイーターの食い気を誘うことが往々にしてあります。PEだと軽くしなやかでエサへの負担がすくなく泳ぎやすいので、ナイロン糸でフリー仕掛けをするより食いは立ちます。PEの太さは、2号~3号を釣りたい大きさに合わせて選択します。

PE1.5号はナイロン6号、PE2.5号はナイロン8号程度の引張強度ですが、PEラインは瞬間的な摩擦熱に弱く、安全のために2号~3号が標準です。また、PEラインの場合は、ナイロン糸より圧倒的に劣化がしにくく、毛羽立ちが気にならなないうちは繰り返し使うため、多少余裕を持った強さにすると安心です。

私は先端の数メートルを毎回チェックし、違和感がある部分はカットします。だいたい5~10回程度は使います。おすすめPEは今のところ特にありませんが、単色の糸がよいと思います。マーカーつきだとフグなどに噛まれやすいため、ラインブレイクの原因になります。最も評判のよいのはよつあみ製です。

(おまけ)糸の安全基準とドラグ設定

ブリ狙いで使われるナイロン糸の太さの目安は以下の式で計算できます。

ナイロン(号数)= ブリの全長(cm)/10

10センチあたり1号です。

100センチ(11.5キロ前後)のブリなら10号(直線強力16kg)のナイロン糸を使用するのが標準的です。

ちょっと計算してみよう

「魚の重さに対する引っ張る力は1.7~1.8倍」という話があります。

これをもとに計算してみましょう。

11.5kgのブリを釣るなら21kgの負荷にどう対処するのか?という問題になります。

ナイロン10号をまっすぐ引っ張ったときの強度(直線強力)は16kg程度しかありません。ダイレクトに21kgの負荷がかかると切れてしまいます。

更に悪いニュースがいくつかあります。

日本の糸はこうした「悪いニュース」を度外視した直線強力の最大値で表示されていることが多いです(ポンドクラスライン)。

対して、アメリカ等海外の糸はこれらの「悪いニュース」を加味して、ある程度の安全率を想定して計算した保証値(ポンドテストライン)になっているものが多いです。糸は最も弱いところで切れますので、こちらのほうが実際に即した値になります。

ナイロンラインの場合、最大強力を10とするとこれらの要素(結束・劣化)を加味した最小強力は6程度になるようです(テストラインの保証値)。

したがって、10号16kgクラスのナイロン糸は、その6割の実際は9.6kgしか耐えられないということになります。

どうすれば、9.6kgの強力で21kgの魚の引きに対処できるのでしょう?

魚の引きはドラグで対処する

2倍もあるギャップを埋めるのが、竿のしなり、糸の伸び、リールのドラグなどの釣具の役割です。

特にドラグを適切な設定にすることで、瞬発的な引き・摩擦などの負荷に有効に対処することができます。

リールからダイレクトに糸を引いた場合、糸にはドラグ値の2倍の瞬発的な負荷がかかります。(シーバスのプロアングラー村岡正憲さん)。

実釣時にはこれにガイドにかかる摩擦等が合わさるので、安全マージンをとって、ドラグの設定値はその糸の最大強度(クラス値)の1/4~1/3程度のドラグ値に設定するのが定石です。

・ナイロン6号(22lb 10kgクラス)ならドラグ値はその1/4~1/3で2.5㎏~3.3kgです。

・ナイロン8号(28lb 13㎏クラス)ならドラグ値は1/4~1/3で3.3㎏~4.3㎏となります。

・ナイロン10号(35lb 16㎏クラス)ならドラグ値は1/4~1/3で4㎏~5.3㎏となります。

ブリの場合、よく走るのでドラグは1/4設定が推奨されます。ナイロン6号の場合は2.5kg、8号の場合は3.3kg、10号の場合は4kgを基準にドラグを設定します。

1/4~1/3の根拠

クラス値の1/4~1/3はテスト値の約1/2に相当します。糸にかかる瞬発的な負荷はドラグ設定値の2倍とすると、適切なドラグ値とはテスト値(最大強度の6割)を基準に糸が切れない設定をしているにすぎないのです。

このような適切なドラグ設定さえすれば、なかなか糸は切れません。ナイロン6号でもメーター近いブリをあげることができます。ただ、魚の引きが強いと、糸がすべて出されてドラグは使えなくなってしまいます。ですので、対象魚が大きい場合は、糸を太くして強いドラグ設定で早く寄せる必要があるのです。

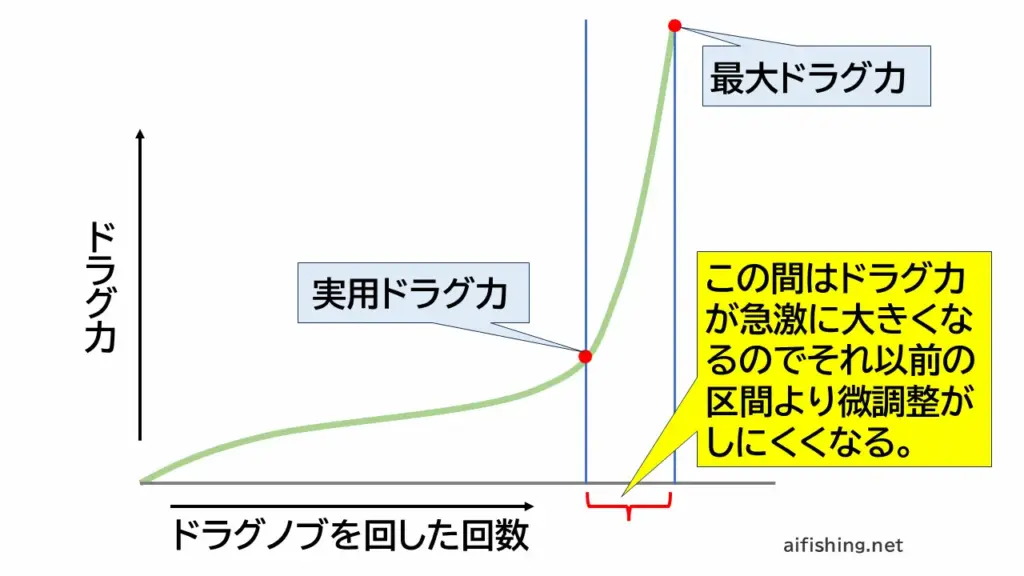

リールのドラグ力の見方

リールには「最大ドラグ力」が記載されていることが多いですが、あれは、ドラグを最大限まで締めたときの「参考値」です。親切なメーカーの表では、「実用ドラグ力」を示してくれています。これが調整可能な実際の最大ドラグ力です。

■最大ドラグ力の定義…測定基準:基準ラインを規定量巻き、ドラグを最大限手で締めた状態でラインを引く。この時にドラグが滑り始めた時点のテンションを最大ドラグ力と呼びます。

■実用ドラグ力の定義…測定基準:基準ラインを規定量巻き、ドラグを手で締めた状態でラインを引く。この時に実使用状態で調整が容易にできる範囲での最大張力を実用ドラグ力と呼びます。(シマノ公式)

実際に使用するドラグ力が「実用ドラグ力以下」に収まっていれば、リールとしては対応可能ということです。

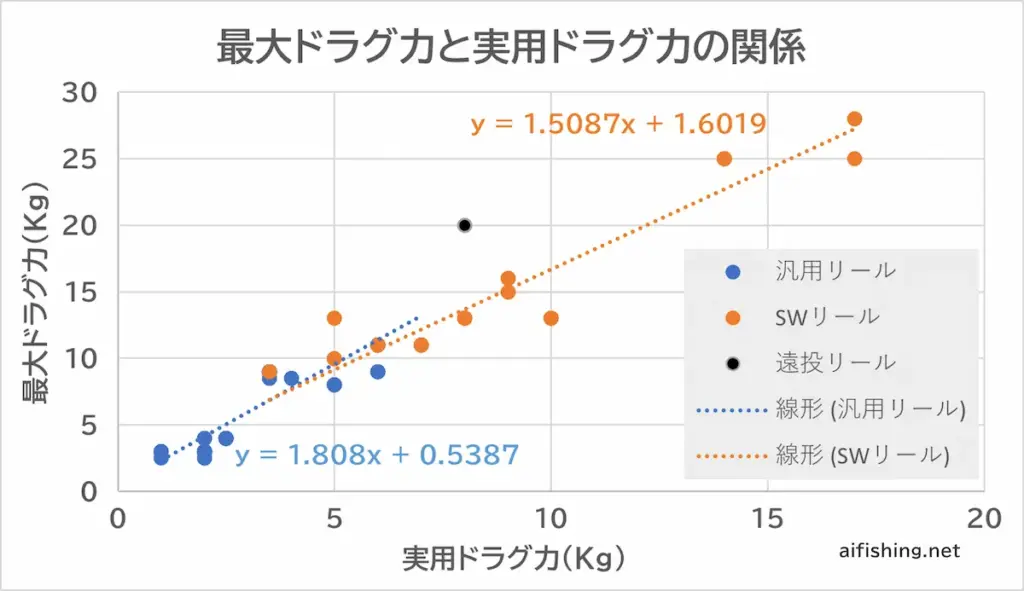

なお、下図はシマノの2025年現行スピニングリールのうちドラグ値が公表されている機種の最大ドラグ値と実用ドラグ値の関係を示した散布図です。

図を見てわかるように、大雑把に言えば、汎用機は実用ドラグ力の1.8倍が最大ドラグ力、SW機は実用ドラグ力の1.5倍が最大ドラグ力であると捉えることができます。カーボンワッシャーだろうが、フェルトワッシャーだろうが大して比率に違いがないのが面白いところです。

糸に合わせて竿とリールを選ぶ

釣り道具は竿とリールから選びがちですが、本来は糸から選びます。ナイロン6~8号を効果的に使うために、竿は磯竿4号~5号(適合ナイロン糸の平均値が6号~8号)、リールは実用ドラグ値6kg前後(最大ドラグ値12kg前後)が標準的です。リールの場合、ドラグ力は強ければよいわけではなく、SW機のようにあまり強すぎても滑り出しが滑らかでなくなり、調整が難しくなります。ただし遠投リールの場合、スプール径が大きくフェルトドラグを使うケースも多く、最大ドラグ力が大きくても滑らかに滑り出すリールもあります。

泳がせ・ノマセ釣りの道具の全般については以下の記事を参考にしてください。

「堤防から泳がせでブリを狙う場合、おすすめの道糸は?」

「数釣りしたい場合は?」

「メーターブリ狙いなら何号にする?」

「おすすめの色は?」