ブリ狙いの堤防の泳がせ釣りで、どの仕掛けを選択すればいいのかわからない!

という場合のために、今回は基本の仕掛け4種類の使い分けを中心に紹介します。

応用的な仕掛けとして「半遊動エレベーター仕掛け」「遊動胴突き仕掛け」「遊動天秤仕掛け」なども紹介します。

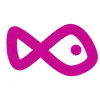

基本の仕掛けを把握しよう

堤防からの泳がせ釣り(ノマセ釣り)でよく使われる仕掛けは以下の4種類です。

- フリー仕掛け

- ウキ仕掛け

- エレベーター仕掛け

- 胴突き仕掛け

重要なのは、それぞれの仕掛けが得意とする水深・距離等を知ることです。

| 仕掛け | 得意水深 | 得意距離 | 混雑耐性 | エサもち |

|---|---|---|---|---|

| フリー | 表・中 | 近~遠 | ✕ | ◯ |

| ウキ | 全層(指定) | 近~中 | △ | △ |

| エレベーター | 中・底 | 近~遠 | ◯ | ◎ |

| 胴突き | 底 | 近~中 | ◎ | ✕ |

おすすめの使い分け方は、以下の通りです。

- 「フリー仕掛け」は青物の食いが最も良い仕掛けです。周囲に迷惑がかからない状況であれば積極的に使います。マズメ時に特におすすめします。

- 「ウキ仕掛け」は魚の泳層(タナ)を指定して狙いたいときに使います。底を狙うとウツボがすぐに掛かるような釣り場や人が多くてフリー仕掛けが選べない釣り場でのマズメ時にもおすすめです。

- 「エレベーター仕掛け」はある程度遠距離の底狙いをする場合に使います。人が多い釣り場での日中におすすめです。エサが弱りにくいのでエサが少ない場合にも有効です。

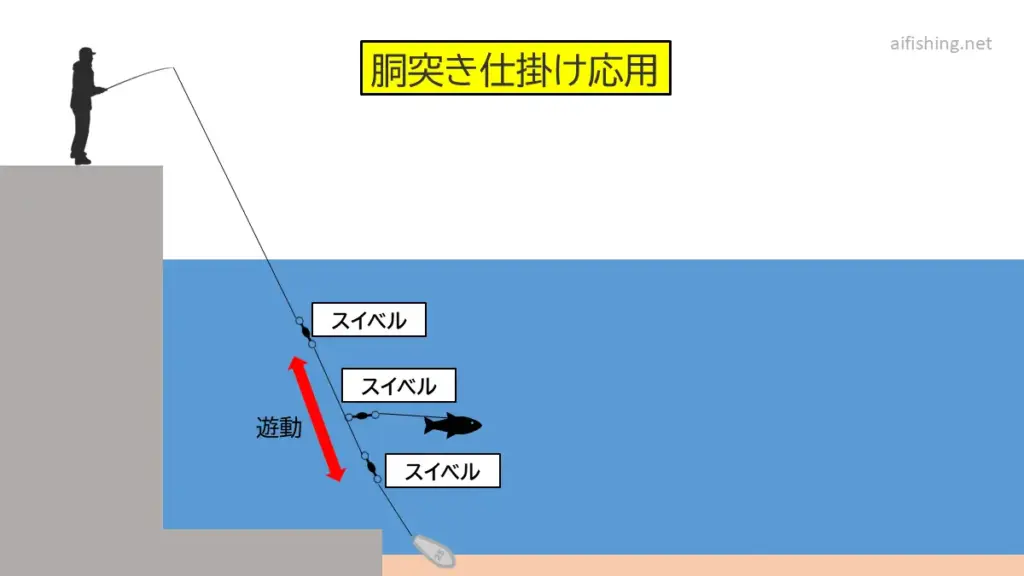

- 「胴突き仕掛け」は底層をピンポイントで狙いたい場合に使います。混雑に強いので隣との距離が近い場合におすすめです。負担が大きくエサが弱りやすいので、それを改良した「遊動胴突き仕掛け」もあります(後述)。

それぞれの仕掛けについて具体的に紹介します。

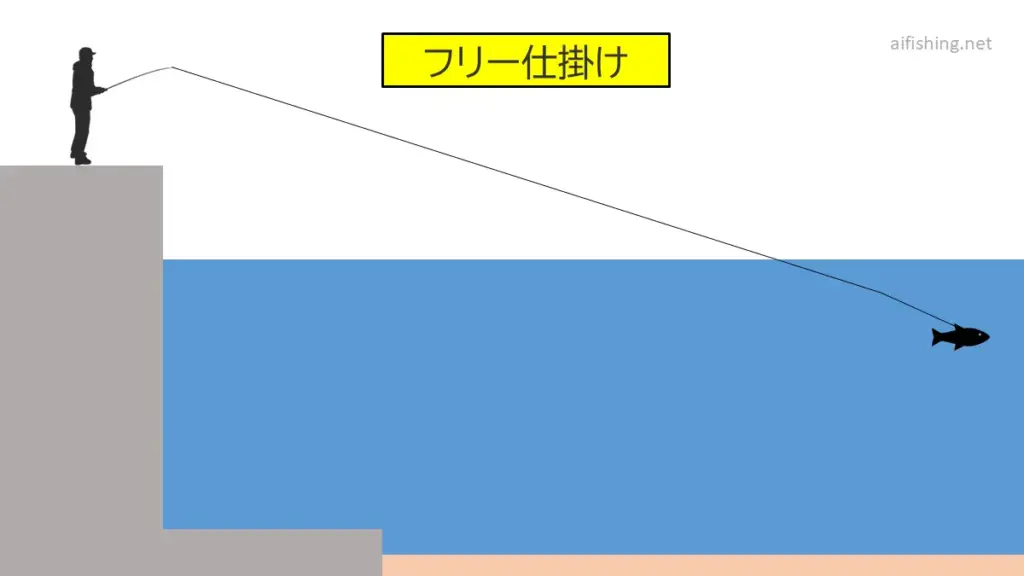

最強の「フリー仕掛け」

「フリー仕掛け」は、針にエサだけを付ける最もシンプルな仕掛けです。

「フリー仕掛け」の良い点

フリー仕掛けでは、エサの泳ぐままにします。表層~底層までの全層が対象となり、エサが遠くまで泳げば最も遠くまでを探ることが可能です。

この仕掛けの優れている点は、エサの自由度が高く、青物からの反応がすこぶる良い点です。他の仕掛けにはアタリがないけど、フリー仕掛けにはアタリがどんどん来ることも多いです。シンプル・イズ・ベストをこれほど体現した仕掛もないでしょう。

ボイルが出ていたり、マズメ時など青物の活性が高い時間帯、表層・中層を狙いたいときに特におすすめです。

「フリー仕掛け」のイマイチな点

フリー仕掛けは、エサが泳ぎ回るので混雑した釣り場では使いにくいのがデメリットです。

また、狙った水深を攻略できないこともデメリットです。特に、底層だけを狙いたい場合は、エサが沈むまでに時間がかかるために他の仕掛けが勝ります。

「フリー仕掛け」のセッティング

ブリ狙いのフリー仕掛けの基本セッティングです。

1)竿は遠投磯竿でも良いですが、「ショアジギングロッド」を使うと持ち重りせず疲れにくいです。

2)沖までエサを送り込むことがあり、リールの糸巻き量は多め(道糸150メートル以上)のものがおすすめです。巨大な遠投リールは不要で、手持ちで疲れにくい軽いものがおすすめです。

3)道糸はナイロンラインでも良いですが、軽く、しなやかな「PEライン」を使うことで、エサになるべく負担を掛けずに遠くまで泳がせることができます。PEラインは水に浮きますので根掛かりを防ぐことにもなります。道糸とハリスの接続は、スイベルを使わない直結を推奨します。

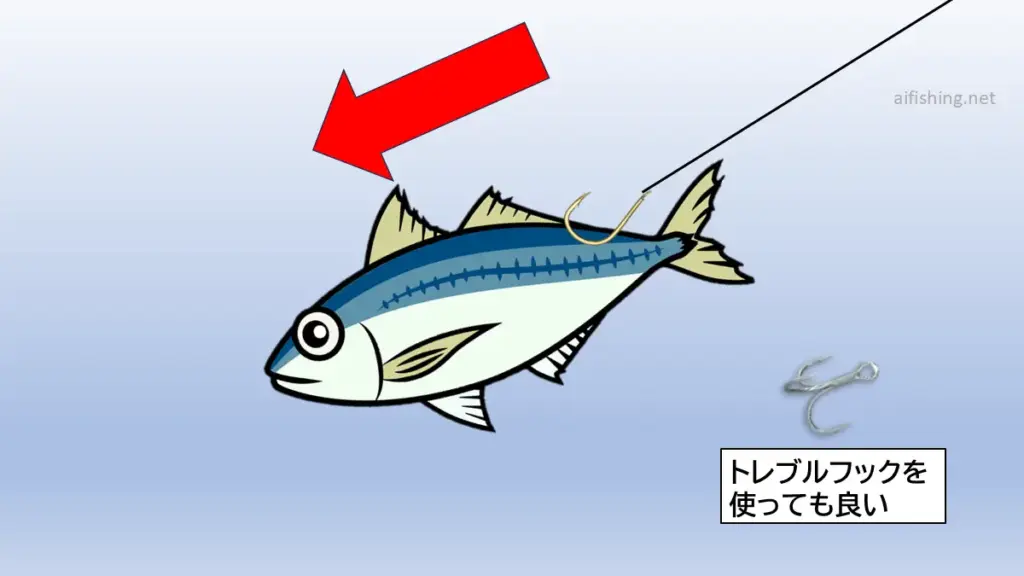

4)エサがアジの場合、ハリの掛け方は「背掛け」の尻尾寄りにすると沖&底に行きやすくなります。魚が抵抗と逆方向に泳ごうとする性質のためです。ハリ掛かりが良くない場合は、孫バリを追加するか、トレブルフックを使います。

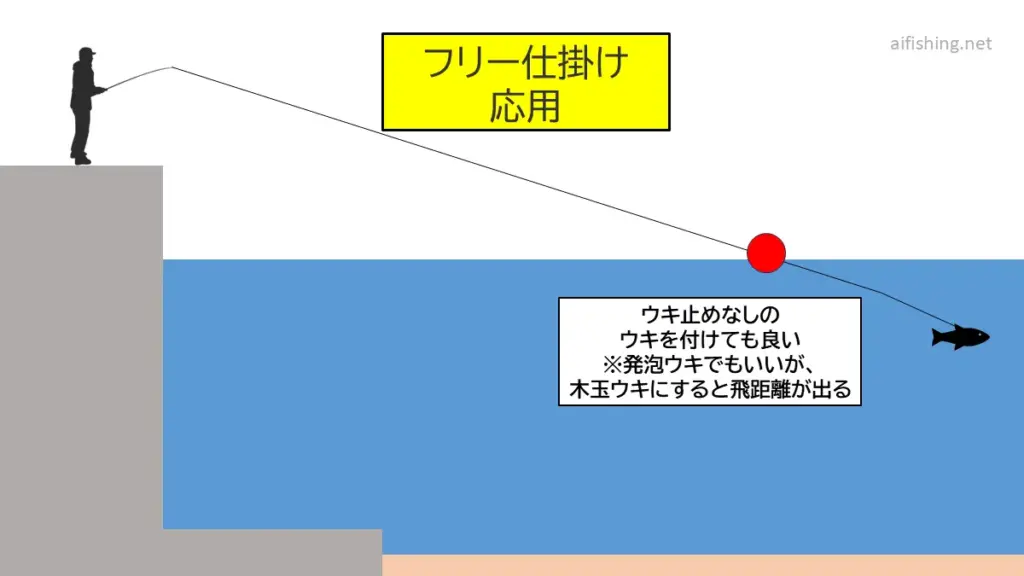

5)大きめの「発泡玉ウキ」や「木玉ウキ」(10号程度、オモリ負荷3号~5号程度)をウキ止めなしで道糸に通しておくことで、だいたいどの位置にエサが泳いでいるのか把握することが可能です。他人に「ここに仕掛けがありますよ」と知らせる役割もあります。

「フリー仕掛け」の釣り方のポイント

1)エサに遊泳力のあるサバや大きめのアジを使えば、沖の方まで探ることも可能です。サバは弱りやすいので、エサは投げずに足元に落としてうまく魚の泳いでほしい方向に誘導してやるのがコツです。サバも何度も投げさえしなければ意外と長持ちしてくれます。

2)時々誘いを入れてエサを暴れさせて食いを誘発します。エサの片目を潰したり、ヒレを切ったりして変な泳がせ方をすると効くともいいます。これは他の仕掛けにも使える方法です。

3)アタリを待つときはドラグをかなり緩めにするか、ベストはベールフリーです。青物が違和感を感じてエサを吐かないよう、また、エサを飲み込みやすくするためです。青物がエサを食うと糸がどんどん出ますので、ベールがフリーでなければ、一度ベールをフリーにして頃合いを見計らってスプールを押さえてアワセを入れます。

4)アタリからアワセまでの時間が早すぎるとハリ掛かりせずすっぽ抜けの原因になります。待ち過ぎもエサを吐かれてしまうのでよくありません。飲み込ませる時間は、エサの大きさや使用しているハリにもよりますが、大体20秒~30秒くらいが多いと思います。アワセのタイミングの目安は「道糸が出る勢いが速くなったとき」です。青物は水流を利用してエサを飲み込みます。勢いよく泳がせて十分にエサを飲み込ませることが重要です。アワセが決まったらドラグを適度に締めてファイト開始です。竿の仰角45度で糸が出るのが理想のドラグの強さです。

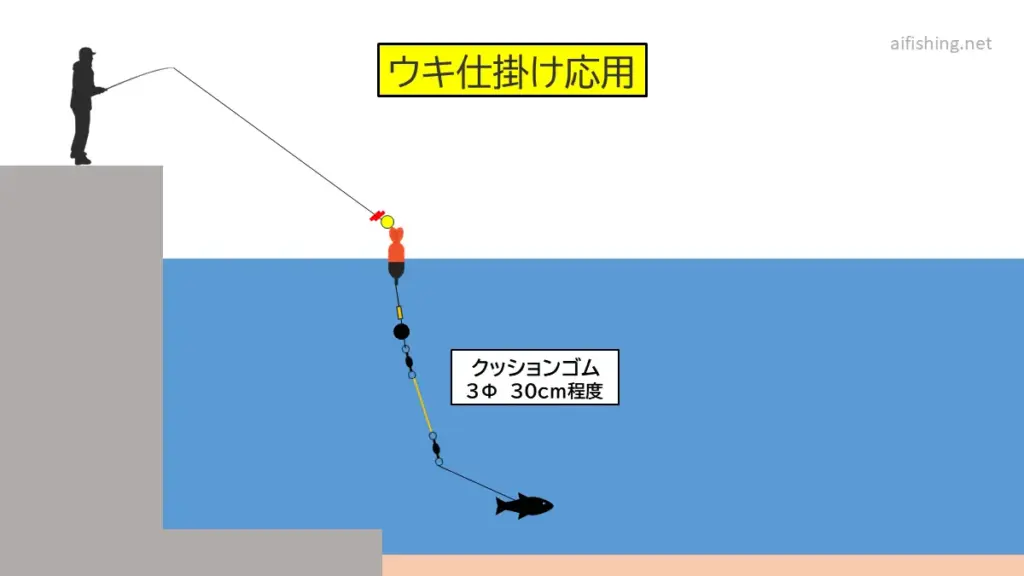

戦略の「ウキ仕掛け」

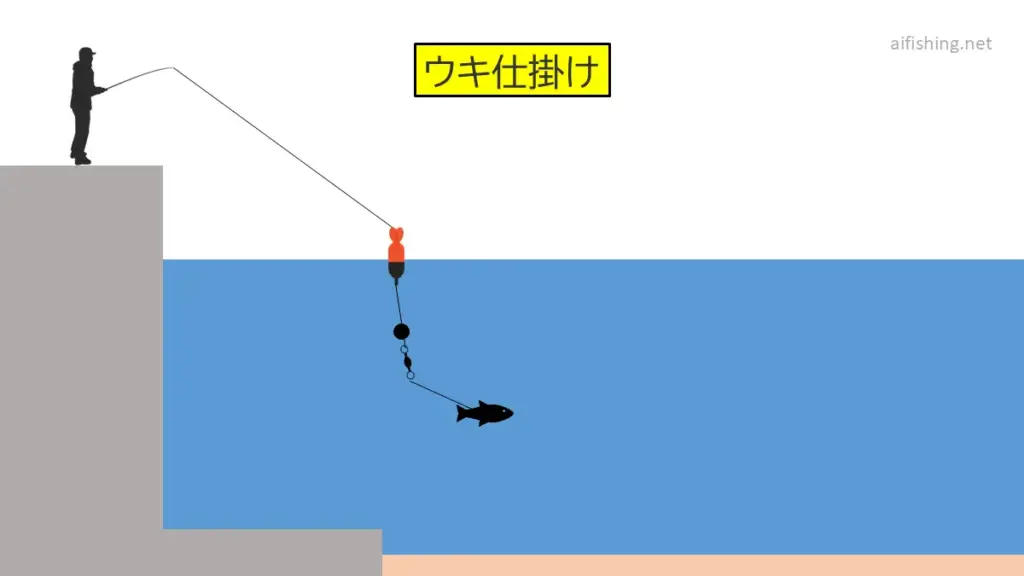

「ウキ仕掛け」とは、ウキを使う仕掛けです。

「ウキ仕掛け」の良い点

ウキ仕掛けの優れた点は、「表層から底層までの任意の水深を探れる」ことです。魚は特定の泳層(タナ)で釣れることが多いです。表層から底層までその日の魚の食う水深を戦略的に探ることができます。

特にフリー仕掛けが使えない程度に混雑した釣り場で、マズメ時に浅ダナを狙いたい場合に有効です。サビキ釣りを周りでしていてエサの魚が浮いている状況にも良いです。

青物が近づくとエサが逃げるので、ウキがぴょこぴょこと沈み(前アタリ)、青物がエサに食いつくとウキがズボッと勢いよく沈みこんでいきます。このウキの動きが面白いのでファンが多い釣り方です。ウキの動きによってエサの生死も判別できます。

「ウキ仕掛け」のイマイチな点

ウキ仕掛けのデメリットしては、ウキの空気抵抗のために遠投できず、探れる範囲は限定的ということです(ただし、沖への流れがあれば話は別で、オモリを軽くして沖への流れに乗せれば遠距離を探ることが可能です)。

混雑した釣り場で流れが強い場合は、何度も投げ直しが必要になります。流れが緩く、あまり混雑していないときにおすすめします。

投げ直しやウキの浮力が負担となり比較的エサが弱りやすく、エサの在庫に余裕があるときにおすすめします。

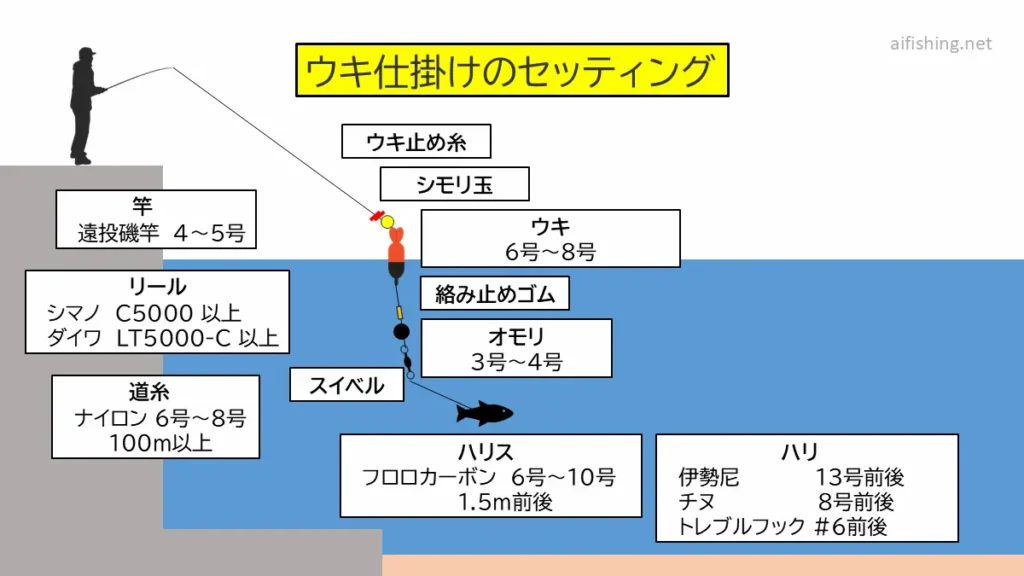

「ウキ仕掛け」のセッティング

ウキ仕掛けの基本のセッティングです。

1)竿は遠投磯竿の4号~5号がおすすめです。ショアジギングロッドに比べ、エサをやさしく遠投しやすいです。

2)道糸はナイロンラインを推奨します。PEラインだと仕掛けのトラブルが起きやすいためです。ただし、PEラインだと糸が軽くしなやかになるのでエサに遠くまで泳いでもらいたい場合に有利です。

3)リールはナイロンライン6号を100メートル以上を巻くことができるものをおすすめします。シマノ汎用機ならC5000以上、ダイワ汎用機ならLT5000-C以上です。できればナイロン8号150メートル巻くことができると安心です(ダイワLT6000D)。あまり重いと大変なので大型の遠投リールは非推奨です。

4)ウキは6号~8号、オモリは3号~4号が標準的です(市販仕掛けの場合)。中通し式のウキだと絡みにくくて投入時の仕掛け絡みが減るのでおすすめです。また、ウキを重い木製や自立式にすれば多少飛距離は伸びます。

ただし、浮力が高すぎるウキや重すぎるオモリだと青物の食い込みを妨げますし、エサを弱らせる原因になるので注意が必要です。理想を言えば、ウキとオモリはエサが多少暴れても沈まない最小限のセッティングがよいです。たとえば、エサが小アジなら3号のウキ+1号のオモリという組み合わせもアリです。

ウキは他の釣り人に仕掛けの位置を知らせる役割もありますので、その必要がある場合は大きめのウキで浮力を残し気味にします。

5)クッションゴムを使うことで、5号程度の細めのハリスでも大物の引きを吸収することができます。道糸を伸びの少ないPEラインにしている人はダイレクトな衝撃を緩和するためにクッションゴムの使用を検討してもよいでしょう。長い磯竿で道糸をナイロンラインにしている人は衝撃対策ができていますのでクッションゴムはそこまで必要ないでしょう。

「ウキ仕掛け」の釣り方のポイント

1)ウキ下は狙いタナがある場合はそこをまず狙います。アタリがなければ定期的に変更します。一例として朝ならウキ下を2ヒロからスタートして、アタリが無ければ4ヒロ、6ヒロといった具合に2ヒロずつ深くしていきます。昼間からの釣りならタナが深くなりがちですので底付近から上げていきます。わからなければ水深の真ん中からスタートするケースもあります。

2)ウキ釣りの飛距離は、タックルセッティングによりますが岸から最大20メートル程度。活エサをルアーのように勢いよく投げると身切れしてエサだけ飛んでいきます。やさしくふんわりと投げてください。どうしても遠くに飛ばしたい人は「一発カゴ」というアジを入れて遠投できるカゴも販売されています。

3)沖に払い出す流れがある・エサが沖まで泳ぐなどといった条件があればチャンス!遠方を探ることが可能です。その場合、ウキやオモリを軽めのものにするのがコツです。逆に混雑した釣り場である程度流されたくない場合は、大きめのウキに重めのオモリにします。オモリを着脱式のものにすると、オモリを重くしたり軽くしたり、時には外して表層を攻めることもできて便利です。

4)仕掛け投入後は放置せず時々糸を張ったり、糸を巻いたりしてエサが暴れるように仕向けてください。そのタイミングで食ってくることも多いです。

5)何度もエサ投げ直すと、エサが弱ります。エサが弱ると極端に食いが落ちますのでなるべく新鮮なエサに交換してください。エサが少ない場合や流れが強くすぐに投げ直しが必要なときは、この釣りは向いていません。投げ直しが少なくエサへの負担もそこまで高くない「エレベーター仕掛け」等への変更を検討してください。

6)釣れていないようであれば、他人より沖をエサが流れるよう工夫します。エサを発見されやすくするのです。たとえば、軽いオモリやウキを使い、より泳ぐような工夫をします。遊泳力のあるサバなどのエサを使ったり、針を背掛けにすると深く潜り、針を尻尾寄りに掛けると水平に泳いでくれる傾向がありますのでそうした性質を利用したりするのも手です。

7)サビキ釣りの人がいれば、その潮下でサビキのタナに合わせて仕掛けを流すとコマセに寄ったターゲットが食いついてくれます。※くれぐれもサビキの邪魔にならにように。

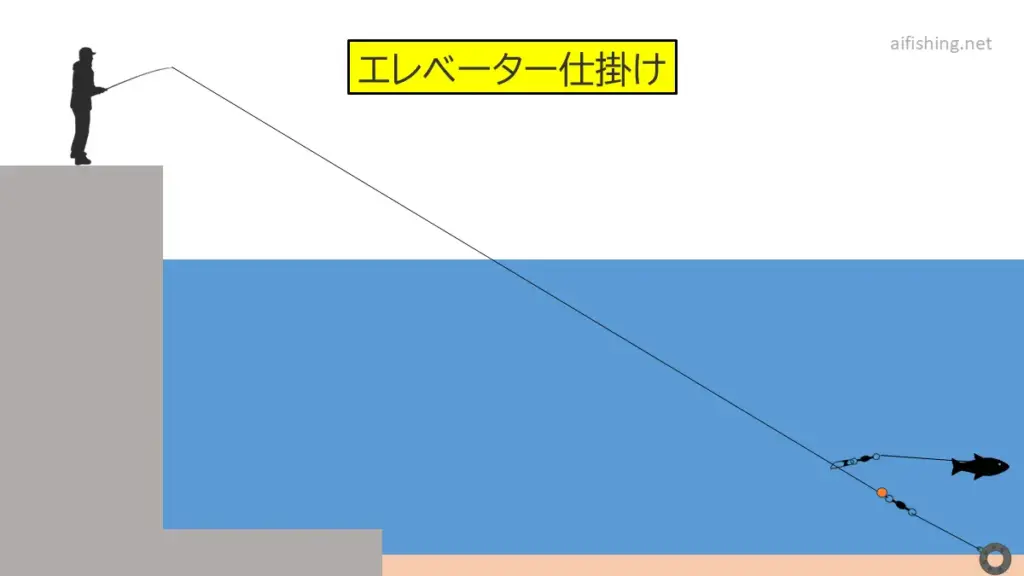

優秀な「エレベーター仕掛け」

「エレベーター仕掛け」は、オモリを先に投げた後、エサを付けた仕掛けをロープウェー状に張った道糸に取り付けて送り込む仕組みです。

エレベーター仕掛けの名前の由来

仕掛けが道糸を遊動して上下移動できるのでエレベーターという名前が付けられています。斜めに移動する「エスカレーター」のほうがイメージに近いということで、「エスカレーター仕掛け」とも言われます。なぜか「ロープウェー仕掛け」とはあまり言われません。

「エレベーター仕掛け」の良い点

「エレベーター仕掛け」はオモリだけ先に投げるので、中距離~遠距離を探るのが得意な仕掛けです。

投入時のエサは表層付近にいますが、工夫によって徐々に沖の底層まで泳いでもらうことができます。時間帯や水温状況で「沖の底」を狙わないと釣れない場合に特に活躍します。

エサはオモリと竿の間に移動が制限されますので、混雑した釣り場でも使うことができます。

投入時に大きな衝撃がエサに加わらず、投入後もエサの自由度が高く負担がかかりにくいのでエサが弱りにくい仕掛けです。エサが少ないときに便利です。

エサを潜らせるコツさえ抑えてしまえば弱点の少ない非常に優秀な仕掛けです。個人的には、混雑した釣り場の日中の釣りはエレベーター仕掛けを選択することが多いです。

「エレベーター仕掛け」のイマイチな点

エレベーター仕掛けの難しい点は、エサがなかなか沈んでくれないケースがあることです。

ただし、これは対処が可能なので、興味があれば当サイトの記事「エレベーター仕掛け」でエサが潜らないときのワザ15選【泳がせ釣り】もご覧ください。

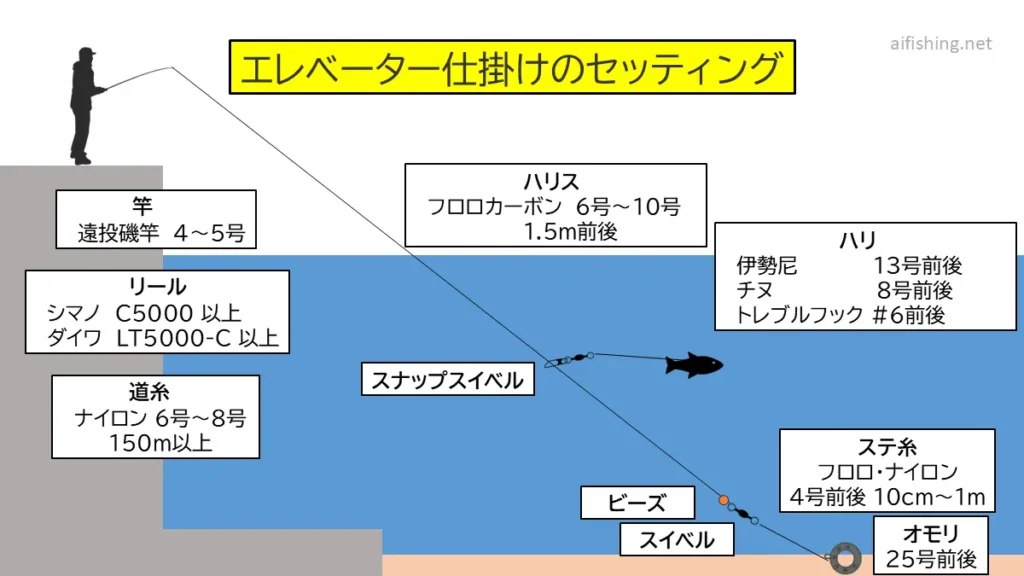

「エレベーター仕掛け」のセッティング

1)竿やリール、道糸はウキ釣りと同じで大丈夫です。ただし、オモリを遠投したい人はドラグ付きの遠投用大型リールをおすすめします。

2)道糸はPEラインよりナイロンラインをおすすめします。PEラインしなやかなので、糸絡みが発生しやすいです。また、撚り糸のため糸の表面がすべりにくく、浮力があってやわらかいために仕掛けが送り込みにくいです。近距離を攻める場合はPEラインのデメリットは出にくいですが遠投したい場合はナイロンがよいでしょう。

道糸にフロロカーボンラインを好む人もいます。確かに糸を沈めやすく一定の理はありますが、糸のゴワつきを考えると一般的ではないです。

3)オモリは糸をしっかり張れる重さ・形状にします。25号~30号のスパイクオモリまたは六角(小田原)オモリがスタンダードです。スパイクオモリは底に引っかかりやすく、六角オモリは飛距離多少伸びるのが特徴です。最初はスパイクオモリ25号ぐらいから入るのがおすすめです。

オモリは状況に応じて使い分けます。道糸が太いほど風や潮流の影響を受けやすく重めのスパイクオモリが必要となります。ただし、必要以上に重いオモリだと根掛かりを誘発したりアタリ後の違和感を出しやすくエサを吐かれる原因になりしますので、オモリは道糸を張ることができる最低限の重さにすることが大事です。数種類のオモリを持っていくことをおすすめします。

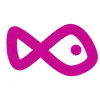

4)スナップスイベル部分に「沈めオモリ」を取り付けると、エサを沖の底に送り込みたい場合に有効です。

オモリは2号前後が基本です。ナス型オモリはスナップ部分に後付できて便利ですが、糸絡みの少ない中通し式のオモリがおすすめです。ゴム管付きのオモリをスイベルに挿して固定すればOK。

沈めオモリが重すぎると、遠投した場合に道糸がたるむために逆効果になることがあるので注意してください。エサの泳力を見極めて、小アジなら1号、小サバなら3号という具合に調節します。エサがサバなら泳ぎ回って絡むリスクが増えるので、沈めオモリは使わないか、オモリだけ後入れという手もあります。

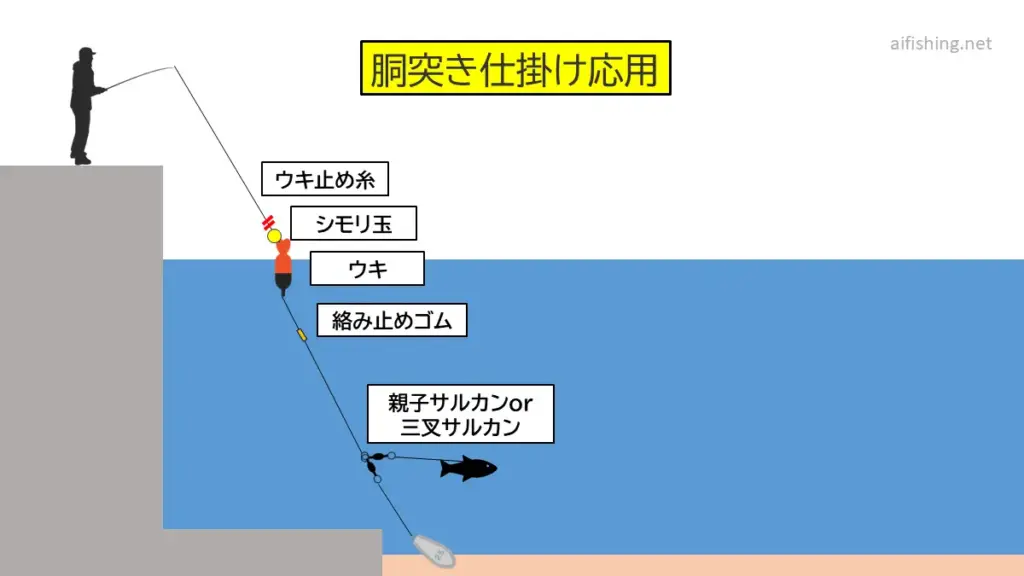

また、どうしても沈ませたい場合の手段の一つは「半遊動エレベーター仕掛け」として、ウキ止め糸とシモリ玉を追加して、あらかじめ道糸に仕掛けを付けた状態で投げる方法もあります。

遠くまでエサを送ることはできませんが、確実にエサを沈ませることが可能です。その他の沈め方は「エレベーター仕掛け」でエサが潜らないときのワザ15選【泳がせ釣り】をご覧ください。

5)ハリスの長さは1ヒロ(1.5メートル)で問題ありませんが、短くするのも手です。エレベーター仕掛けの場合、50センチ~1メートルまでの短めのハリスがロングハリスに勝ることがあります。短いハリスだとエサが違和感を覚えて暴れやすいのか食いを誘うことがあります。糸絡みも減ります。連発するときは短めのハリス、そうでないときはロングハリスがセオリーです。

6)エサが泳ぎ回って仕掛けが絡むと釣れませんので、なるべく絡みにくい工夫をします。道糸を張り気味に保つこと、ハリスを短めにすること、ノットの端糸を短くしたりゴム管等でカバーすること、絡み防止パイプの活用、「沈めオモリ」をつける場合はナス型でなく中通し式にするなどです。仕掛けをシンプルして引っ掛かる場所を極力なくします。

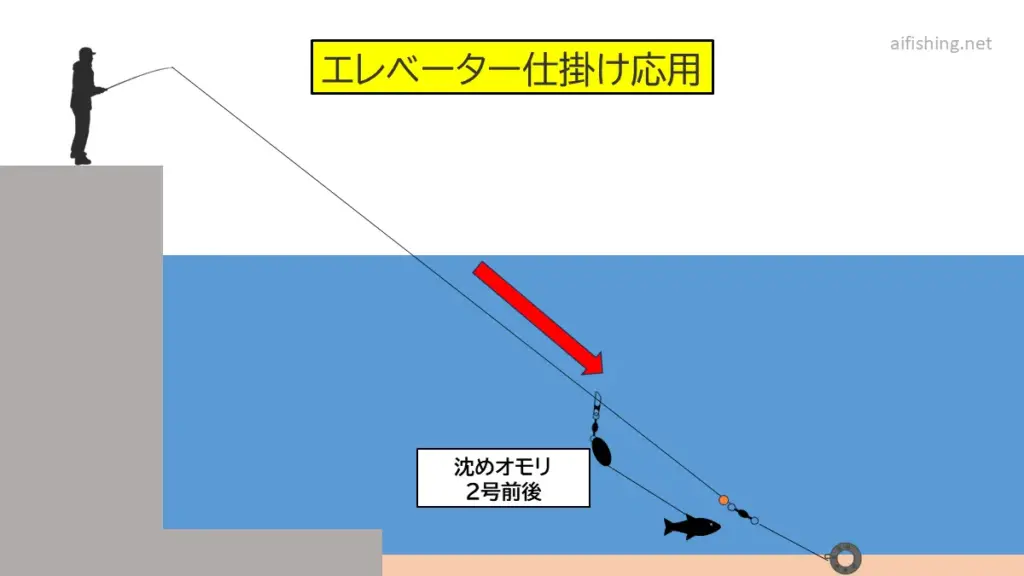

7)青物の強烈な引きに耐えるために力がかかっても大丈夫な仕掛けにすることも大事です。よくあるスナップにシモリ玉やビーズが当たるセッティングだとギロチン式に道糸に負担がかかるため、一匹釣った後に見ると道糸に傷が付いています。サルカン上にゴム管等を入れるほうが安心です。

ゴム管入りの市販仕掛けもあります。

個人的にはシモリ玉やゴム管も使わず、スナップがスイベル胴体部分で止まるようなセッティングにすることがあります。

「エレベーター仕掛け」の釣り方のポイント

1)エレベーター仕掛けは遠投しても近投してもよいですが、本領発揮は遠投です。遠投することで道糸の角度が浅くなり、広く浅場から深場までをゆっくり探ることができます。投げた後は、糸フケを取り、オモリを少し引きます。適度に引っかかる場所があればそこで待ちます。そういったところは、砂地とハードボトムの境目やカケアガリや敷石の切れ目といった青物の回遊ルートの可能性があります。

2)エサを沖に送りたいときは、オモリを投げ込んだ直後に糸を張ると塩梅いいです。即座に糸を張れば、空中に道糸を張ることができ、そこを仕掛けがするすると移動できるからです。長い竿に短めのハリスを使うことでその効果は増します。

3)道糸を張った後は、竿を高くかかげてエサを沖に滑らせます。そのとき、滑りが良くないようであれば竿尻をトントンと叩きます。高低差を作って沖方向に進みやすいようお膳立てをしたうえで、振動でエサがそちらに行くように仕向けるのです。

4)竿をなるべく立てて道糸はやや張り気味でアタリを待ちます。磯竿なら竿先が軽くお辞儀するのが目安です。魚の動きで竿先がたまに動くのが理想です。ある程度角度をつけて道糸を張らないとエサが沖に泳ぎません。また、道糸を張ることでハリスと道糸との絡みを低減できます。

5)食い込みを上げるためにリールのドラグはやや緩めにしておきます。糸がちょっと出る、あるいは、ギリギリ出ないドラグ設定が適切です。ヒットでドラグがジーッと音を立ててでたら慌てずにベールをフリーにして送り込みます。勢いよく糸が出ることを確認し、スプールを押さえてアワセを入れてます。魚が掛かったら、ドラグを締めて、なるべくポンピングを控えつつ巻きます。糸のたるみからくるバレを防ぐためです。

6)仕掛け投入後は、放置せず定期的に竿を持ち上げながらリールのハンドルを5巻きくらいして多少引っかかる場所で止めます。エサに刺激を与えるのです。エサが突然動くことに青物が反応して食ってくることもときどきあります。

7)アタリのあとに糸の出がゆっくりになったり止まったりしたときは、魚が方向を変えたり止まったり吐き出したり等が考えられます。急いでドラグを締めてベールを戻して巻いていき、魚の感触があればアワセを入れます。エレベーター仕掛けの場合、手元にアタリが反映されるまで時間がありますので、ウキ釣りやフリー仕掛けのように釣り人側であまり長い時間糸を送り出す必要はありません。

8)エレベーター仕掛けは一匹釣るまでは、アワセのイメージがしにくい仕掛けです。アタリがあって糸が出てから、糸フケをとってオモリ近くに仕掛けが到達するまではアワセが効きません。その間に吐かれないか、等心配もあったりします。実際は、案外吐かれませんし、勝手にかかってくれます。

ウキ釣りよりエサを吐かれないイメージがあります。吐かれるパターンだいたい、ドラグが強めの設定だった場合と道糸の途中で仕掛けが絡んだ状態でアタリがあったときです。いずれも、魚が早めに違和感を覚えたためです。そういうときは、仕掛け投入後にドラグをゆるゆるであることを確認することはもちろん、ハリスを手で伸ばしたり、ハリスを少し短めに変更したり、スナップ部分の絡みが少ない仕掛けに変更します。半遊動のエレベーター仕掛けにしている場合も違和感を早めに覚えるためかエサだけ吐かれる率は高いです。その場合は遊動部分を長くする対処をします。「吐かれる前に掛けろ」の精神でトレブルフックを使う手もありますね。

ポイント直撃!「胴突き仕掛け」

「胴突き仕掛け」とは仕掛けの一番下にオモリがあり、途中に枝となるハリスが出ている仕掛けのことです。

「胴突き仕掛け」の良い点

胴突き仕掛けは、混雑に最も強い仕掛けで、船釣りや海上釣堀では定番の仕掛けとなっています。エサの動きを制限するので、青物にとってエサを食べやすく、確実に魚がいる場合に有効です。エサを投げ込んでおくので「ブッコミ釣り」とも言います。

ブリは日中底層を回遊することが多く、他の仕掛けでは底狙いが難しい状況で、比較的中~近距離の底層を確実に直撃できるのもメリットです。

特に、釣り場に通い慣れて青物の通るルートがわかっているときに有効な仕掛けです。たとえば、岸から10メートルのところにカケアガリ(斜面)がある、などがわかっているときに最適です。ヒラメ狙いを兼ねる場合などにも便利な仕掛けです。

「胴突き仕掛け」のイマイチな点

胴突き仕掛けでは、エサをオモリと同時に投げるためにエレベーター仕掛けと比べて遠距離を探れない点がデメリットです。

また、投入時にエサに衝撃を与えたり、フグ等に襲われやすく、オモリの負荷影響をエサに与えやすい仕掛けのためにエサが弱りやすい点もデメリットです。

「胴突き仕掛け」のセッティング

1)竿はショアジギングロッドでも遠投磯竿でもOK。道糸は絡み対策でナイロンを推奨します。

2)オモリの重さは、流されない最低限の重さに設定します。魚はオモリごと引っ張ってエサを飲み込みますので、なるべく軽くするのが食い込みを上げるコツ。重すぎるとエサを飲み込みにくく違和感を与えやすくなります。オモリの形状はスパイク、六角、ナス、釣り鐘など比較的何でもOKです。

3)個人的にはこの胴突き仕掛けはあまりやりません。青物の密度が濃く、比較的早めにアワセを入れることができる海上釣堀では良いですが、堤防ではアワセが遅れることがあり、エサを吐かれてしまうリスクが上がります。オモリ~エサまでの距離が短く、魚が違和感を感じやすいためです。エサも死にやすいです。

そこで、堤防で確実に底付近を狙いたいときは、先に紹介した「半遊動エレベーター仕掛け」を使うか、下図の「遊動胴突き仕掛け」にするか、次項で紹介する「遊動天秤仕掛け」にします。

遊動範囲があるこれらの仕掛けは、単純な胴突き仕掛けよりエサの元気度を保ちやすいうえに、青物の食い込みアップが期待できます。

4)変わり種で胴突き仕掛けにウキをつける「ウキ胴突き仕掛け」もあります。仕掛けが立つのがポイント。ウキの動きからエサの状態がわかりますし、アタリをより楽しめます。エサの動きを制限するため青物がエサを捕食しやすいです。エサへの負担がかかるので長時間勝負には向きません。

「胴突き仕掛け」の釣り方のポイント

1)放置してルアーを投げていると、なぜかエイばかりかかる、というときはエサ死んでいることもあります。たまには様子を見て新鮮なエサに交換しましょう。

2)ハリス部分(枝ス)が長い仕掛けの場合、投入時は垂直に落とすフリーフォールだと糸絡みが頻発します。やや糸を張り気味にして落とすのが仕掛け絡みを抑えるコツです。

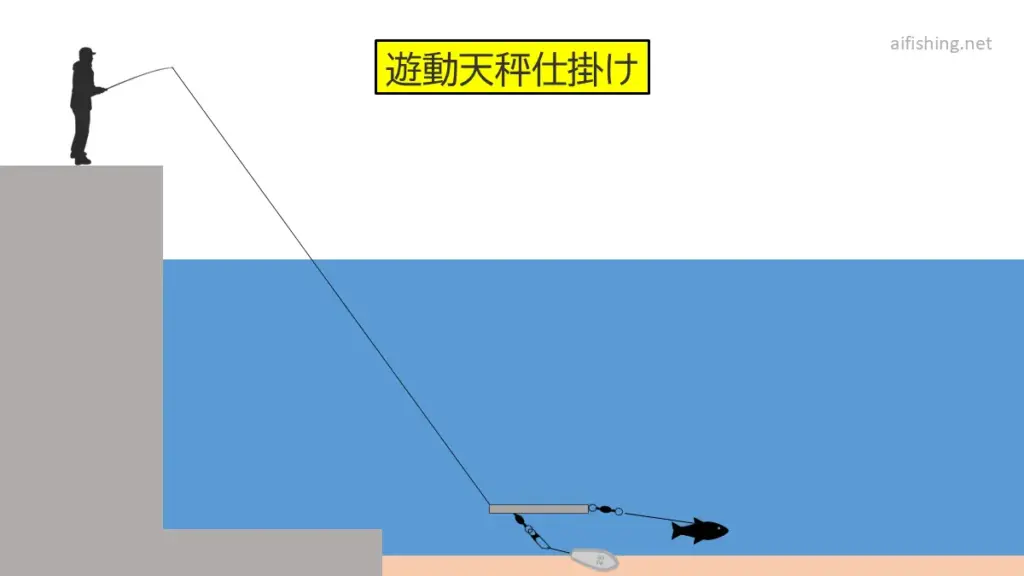

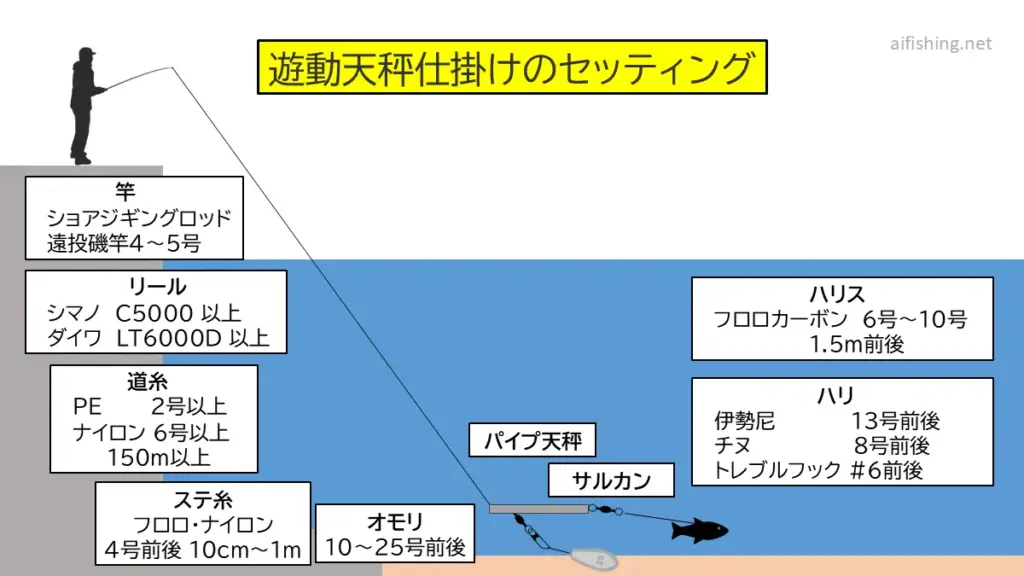

食い込み重視で底を狙う「遊動天秤仕掛け」

基本4種には含みませんでしたが、南方でメジャーな仕掛けとして「遊動天秤仕掛け」を紹介します。エサを投げ込んでおくので「ブッコミ釣り」とも言います。沖縄では「打ち込み釣り」の仕掛けとして一般的です。

「遊動天秤仕掛け」の良い点

この仕掛けでは、「パイプ天秤」などの遊動式天秤を使うため底を狙いながら食い込みを上げられます。

先に紹介した「遊動胴突き仕掛け」や「半遊動エレベーター仕掛け」といった半遊動式の仕掛けと比べてこちらは完全遊動なので、オモリの違和感を極力感じさせず、魚にエサを持っていかせることができます。

混雑した状況に強く、ある程度仕掛けを放置したい場合にも有効です。

「遊動天秤仕掛け」のイマイチな点

この仕掛けの大敵は根掛かりです。天秤が障害物に引っかかると仕掛けを全損します。

また、そのまま使うとエサが泳ぎ回って絡まるという報告もあります。これに関しては、絡まらないような工夫が出されています。後ほど紹介します。

投入時にエサに衝撃が加わる点もデメリットです。

「遊動天秤仕掛け」のセッティング

1)他の仕掛けと同様、オモリは仕掛けが流されない最低限の重さにします。完全遊動とはいえ、オモリの重さは食い込みに影響します。天秤部分に摩擦が発生しオモリも引かれるためです。

2)パイプ天秤を加工してより絡まりにくくする工夫をYoutuberのフィッシュ・ザ・スマイルさんが紹介しています。

詳細は動画をご覧になればわかると思いますが、ガルツの石鯛天秤パイプを曲げて、オモリ負荷5号程度(直径35mm程度)の発泡玉を通して輪ゴムなどで固定し、ダイソーのタイラバ用シリコンチューブを15センチほど切って接続するだけ。気軽に作れるのがよいですね。

「遊動天秤仕掛け」の釣り方のポイント

1)活エサを全力でぶん投げると、エサだけ身切れして飛んでいきます。ほどほどの力加減で投げるのがよいでしょう。

おわりにーー迷ったら真似をする

大体の釣り場では、その釣り場の支配的な釣り仕掛けがありますので、それに合わせるのが一番だったりします。ここの釣り場ではウキ釣りの人がほとんどだけど、あの釣り場ではエレベーター仕掛けがほとんど、と言った具合です。

ウキ釣り大好き人間の私も、エレベーター仕掛けが支配的な釣り場で苦戦し、エレベーター仕掛けの威力を身をもって知ったことがあります。そのエレベーター仕掛けに自信をもったら別の場所でウキ釣りにやられる、と言ったが具合に常に万能で最強な仕掛けは存在しません。

同じ釣り場でも時間によって仕掛けを変えるなど、その場所、その魚にどう合わせるのかがよく釣るための考え方です。釣れた人の仕掛け、水深、距離を積極的に真似しましょう。

今回紹介した基本の仕掛けをおさえれば、さまざまな状況に対応できるはずです。