応用ワザ1: 「沈めオモリ」を活用する

応用ワザの1つ目は、「沈めオモリ」です。

仕掛けのスナップ部分にナス型の1号~3号程度のオモリをつけます。

スナップ部分の重さによって道糸の浮き上がりを抑え、また、エサを沖の底へ誘導していくのです。

要はスナップ部分を重くすればよいので「中通しオモリ」「カミツブシオモリ」「ガン玉」などをスナップ(スナップサルカン)直下のハリスにつけたり、「スナップサルカン付きのナツメオモリ」や「巨大なスナップサルカン」を使ってもよいです。

沈めオモリの重さ

沈めオモリの重さには注意してください。ここのオモリが重すぎると、エサを沈ませる目的は達成しやすいですが、かなり手前にエサが落ち着く原因になります。また糸絡みの原因にもなります。

エサを深みへ導きながら道糸をたるませ過ぎない最小限のオモリを見つけ出すのがポイントです。13センチくらいの小アジなら1号、20センチ近い小サバなら3号などエサの遊泳力に合わせた重さを用意します。

どれか一つを選ぶなら、2号を使っておけば大丈夫です。

オーナーばりの動画では「ナス型オモリ3号~5号」を推奨していますね。動画のように飛距離が短い場合は重めのオモリが効果的です。

なお、市販の仕掛けには、「沈めオモリ」つきの仕掛けもありますがオモリは1.5号-2号が多いです。

糸絡みを減らすには?

「沈めオモリ」をつけると、仕掛けが絡みやすくなることがあります。

これにはいくつかの対策があります。

1)オモリの形と装着位置を変える

「ナス型オモリ」は装着が簡単で便利ですが、現在ではあまり推奨していません。まれにアタリ後にオモリ部分が道糸に絡むと、ラインブレイクすることがあるためです。道糸がチリチリになるのでわかります。

ラインブレイクしない方法は、第一精工のゴム管オモリなどの「中通しオモリ」をスナップスイベルに被せて使うことです。この場合、以下で紹介する「絡み防止パイプ」は使わなくても糸絡みが減ります。

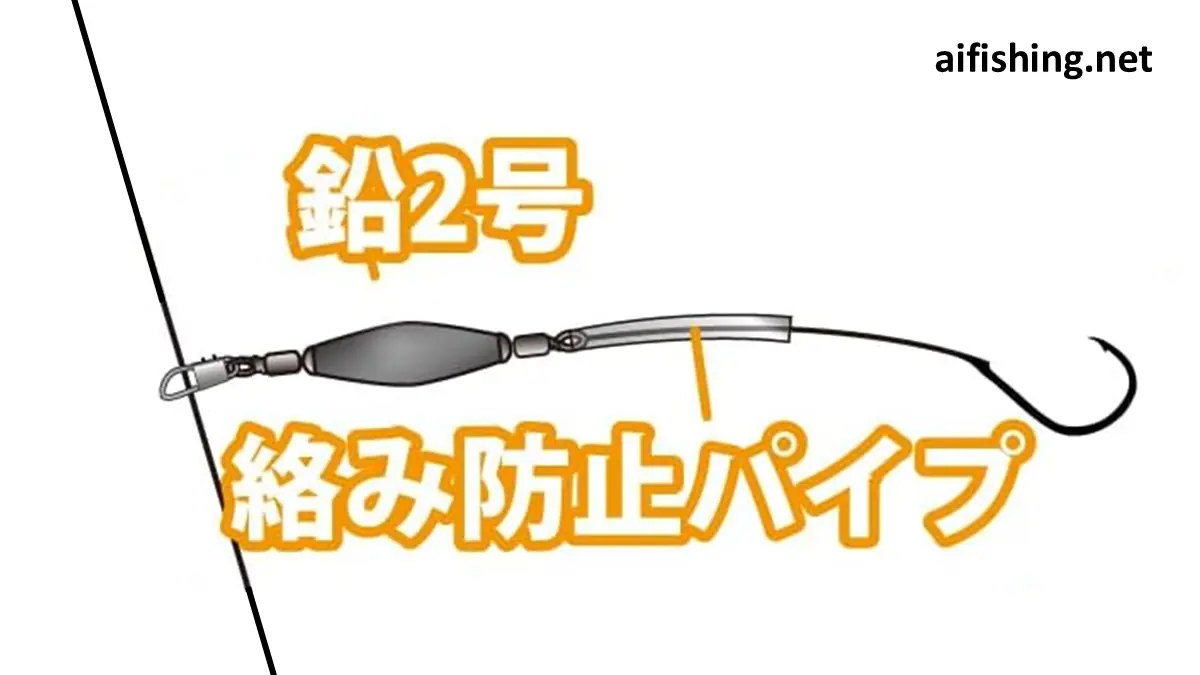

2)絡み防止パイプを使う

「絡み防止パイプ」を使うことで糸絡みを減らすことができます。

たとえば、「スナップサルカン付きのナツメオモリ」に絡み防止パイプを10~20cmほど組み合わせます(下図)。

絡み防止パイプは、スイベル部分に被せて固定します。

「絡み防止パイプ」はダイソー釣り具の「シリコンチューブ」を適度な長さに切って使ってもよいですし、ケミホタル25用のチューブや東邦産業夜光パイプも使えます。

FIVE STAR エスカレーター式堤防のませ仕掛けに付属するパイプも優秀です。

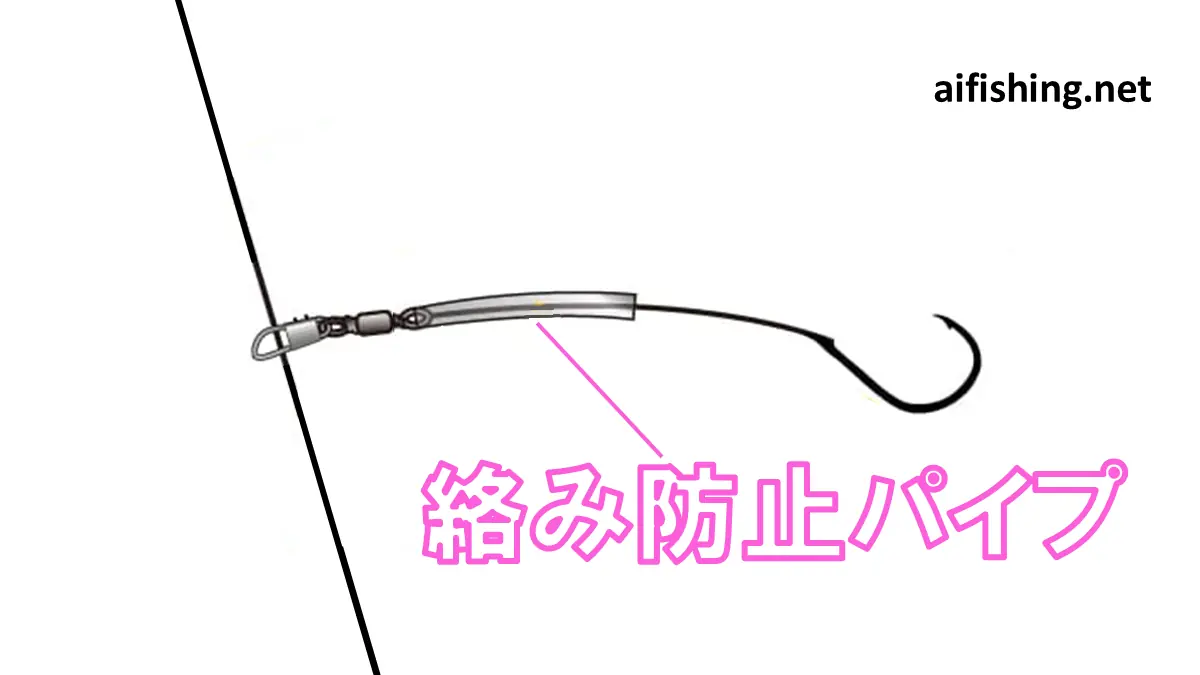

なお、オモリが不要な場合は、下図のように絡み防止パイプを10~20センチ程度、仕掛けのスイベルに被せます。

こうした絡み防止策は、エサが小アジの場合は不要なことが多いですが、エサがパワフルなサバやコノシロの場合や、のちに紹介する「半遊動エレベーター仕掛け」で糸絡みが増えやすいシーンで有効となってきます。

3)オモリの後入れ

沈めオモリを重くしすぎると、糸絡みが増えます。沈めオモリの重さを軽くすれば糸絡みは軽減されますが、今度はエサが沈まないということにもなります。

そこで考えられた手法が「オモリの後入れ」です。

第一精工の「フリーシンカー」や磯研の「コアシンカー」などの着脱可能な中通しオモリを、仕掛けのスナップの投入後に道糸に通して後入れすると、糸絡みが軽減します。

オモリの重さは3~5号程度と重めでOKです。付属のゴム素材の装着具を使うと道糸上の滑りがよくないので、必要に応じて塩化ビニル樹脂系のパイプ(ケミホタル25サイズのチューブなど)に切れ目を入れて使います。

【絡まないポイント】

・仕掛けの「曲がる」「引っかかる」部分を極力減らします。スナップやスイベルも絡みにくいものを選定します。

・「絡み防止パイプ」は硬すぎず柔らかすぎず、適度な硬さが必要です。ハリスとの硬さの差が大きいと糸絡みの原因になります。パイプが長ければ長いほどよいわけでもありません。

・キャストの際にはどこに投げるのかにも気を使い、また、仕掛けはたるませすぎずに落とします。

応用ワザ2: エサの遊泳力を奪う

応用ワザの2つ目は、より直接的な方法で「エサ自体の遊泳力を奪う」方法です。

以下の3つの方法が知られています。

- エサにオモリを付ける

- エサのエアを抜きをする

- エサの胸ヒレや尻尾を切る

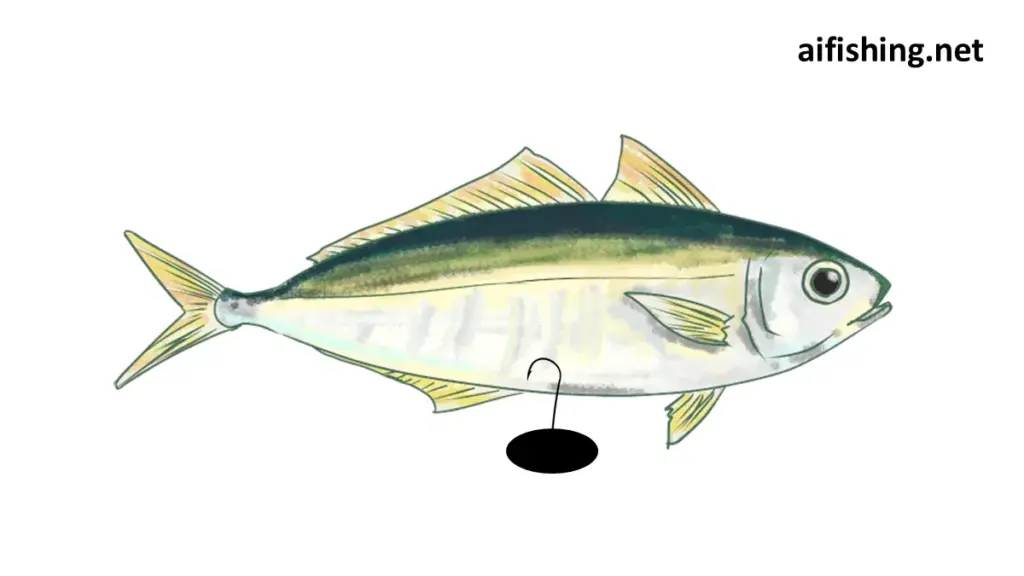

エサにオモリを付ける

まず、エサに直接オモリを付ける方法です。

1.5~3g程度のオモリ付きの針(ルアーフィッシングで使う「ジグヘッド」のようなもの)をエサのお腹周辺に取り付けることで、エサを強制的に潜らせるのです。

ヤエン釣りではポピュラーな手法です。オモリを腹に付けるのがミソで、自然な姿勢で泳がせることができます。

この針付きオモリは釣具店のアオリイカコーナーに専用品が売られていますが、なければ普通のルアー用ジグヘッドでもいいです。違いは針の太さ、針の長さ、糸を結ぶアイの有無です。

注意点としては、アジに傷が入りますので、弱りが早くなります。なるべく負担の少ない細めの針のものを選びます。

また、あまりにオモリが重いとアジが底についてしまいます。根掛かりの原因にもなりますので注意です。

ハリにオモリを固定するだけで自作もカンタンですので、好みができたら作ってもよいでしょう。

エサの空気を抜く、ヒレを切る

他には、アジのお腹を肛門のほうにしごいて空気を抜く方法や、針などで内臓や浮袋の空気を抜く方法、胸ヒレや尾ビレを短く切る方法があります。

ヒレを切る方法は海上釣り堀でよく用いられる方法です。如実にエサの遊泳力が減るので、広くアピールしたいときには不向きですが、目の前にターゲットがいて、エサが逃げらない状況を作りたい場合に効果てきめんです。

基本的には非推奨

これらの「直接的な方法」は、うまくやらないとエサに大きなダメージを与えるので泳がせ釣りでは基本的には非推奨です。アオリイカ釣りのように弱ったエサを好む場合や、海上釣り堀などでおもに活躍する方法です。「沈ませればすぐ食う」のがわかっている場合に奥の手として使ってください。

応用ワザ3: 「仕掛けの移動範囲」を制限する

応用ワザの3つ目は「エレベーター仕掛け」の改造です。

表層にエサが来ないようにすればよいのですから、ウキ止め糸を使って「仕掛けの移動範囲」に制限を設けてエサごとぶっこみます。

エサごと投げますので、エレベーター仕掛けの「投入時にエサに負担をかけない」利点や「遠投できる」利点がなくなってしまいますが、「エサが潜らない」という部分は完全に解消できます。

基本の「エレベーター仕掛け」

仕掛けの説明の前におさらいから。こちらが典型的な「エレベーター仕掛け」です。

仕掛けの遊動範囲を限定せず、エサは全層を移動可能なため、潜らない場合があります。

「ウキ止め糸」と「シモリ玉」は省略可能

図の「シモリ玉」はスナップの抜け防止のためにつけます。スナップがスイベルを抜けないようであれば、省略可能です。

また、「ウキ止め糸」はシモリ玉が浮き上がるのを防止する目的でつけます。シモリ玉の浮力はわずかですが、少しでもエサを潜りやすくするためです。市販仕掛けでは「シモリ玉」ではなく浮力のない「ビーズ」が使われています。そうなると「ウキ止め糸」も省略可能です。

※「ビーズ」は水に沈むアクリル製のものが多いです。「沈むタイプ」と表記されている商品もありますので、釣具店で探してみてください。100円ショップセリアの釣具コーナーのルアー用「フィッシングビーズ」でもOKです(本来はテキサスリグに付けるもの)。ダイソーでも手芸コーナーにアクリルビーズが置いてあります。

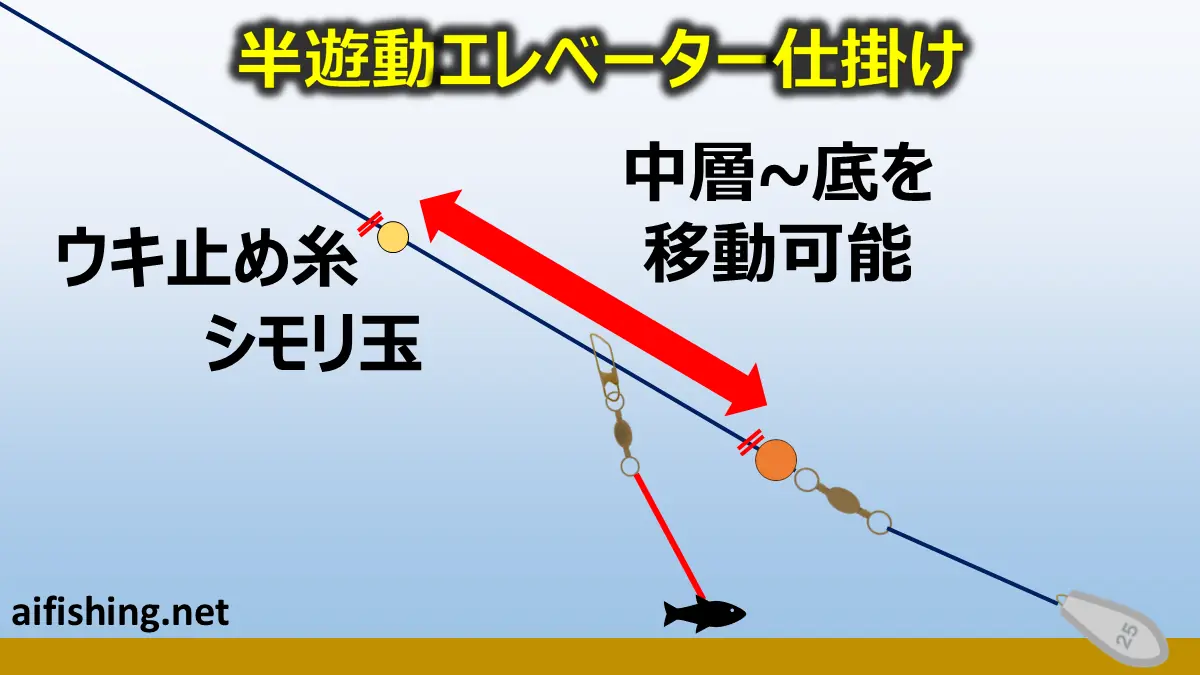

「半遊動エレベーター仕掛け」

最も基本的な方法は、「ウキ止め糸」と「シモリ玉」を追加してエレベーターの遊動部分を制限する方法です(下図)。

遊動範囲を底付近に限定することで、底付近の塩分濃度が高い河口付近で釣りをする場合や、水底付近に生息するマゴチやヒラメ狙いを効率的にできます。

ブリ狙いでも底攻めが有効なことが多く、愛用者も多いようです。

上側のウキ止め糸の位置は、投げる距離や釣り場の水深によって調節します。多いのはスイベルから1ヒロ~6ヒロなどです。いろいろ試してみてください。

ウキ止め糸はなんでもいいですが、私はガイド抜けがよい「ウキ止めウーリー」を使っています。

仕掛けの名前はまだない

この仕掛けは釣果実績が多いので一部の釣人の中では定番ですが名前はまだありません。ウキフカセの「半遊動」仕掛けに似ているので、当サイトでは「半遊動エレベーター仕掛け」と呼んでいます。「ブッコミ仕掛け」と「エレベーター仕掛け」のあいのこで「ブッコミ式エレベーター仕掛け」や遊動範囲を底からとるので「逆エレベーター仕掛け」とも呼ばれます。

この「半遊動エレベーター仕掛け」の難点としては、ノーマルのエレベーター仕掛けと比べてエサが若干弱りやすい点です。エサごと投げるため、エサに衝撃を与えてしまうことに加え、移動範囲が制限されるためエサに負荷がかかりやすいのがその原因です。フグなどに襲われやすいのか、エサの目玉が真っ赤に充血して帰ってくる場合もあります。

この仕掛けに起こりがちな「糸絡み」は先に挙げた「絡み防止パイプ」を使用すれば絡みは相当減ります。キャスト直後はフリーにせず、ある程度テンションをかけてカーブフォールにするのも絡みを減らすポイントです。

エレベーター仕掛けのバリエーション&秘策?

他にも、「エレベーター仕掛け」のバリエーションは様々あります。複雑な仕掛けもありますので、それについてはまた別の機会にまとめて紹介したいと思います。個人的には、複雑な仕掛けよりシンプルにするほうがトラブルが少ない=釣りの時間も長くなるので好みではあります。

また、実は今回掲載していない秘策(仮)もあります。めちゃくちゃカンタン、単純なのですが、ネットでは見つけることができずまだ検証中なので、検証が済み次第公開する予定です。場合によっては何倍も釣れる方法です。お楽しみに。

さいごに、エサ自身が潜りたがらないケースへの対策として「発展ワザ」を紹介します。